Syntaxe et vocabulaire chez les dauphins de la Mer Noire

Les recherches menées sur la syntaxe et le vocabulaire des dauphins de la Mer Noire par le Dr Vladimir Markov dans les années 90, ont démontré à l’évidence que les dauphins maniaient un vrai langage.

Dans son étude, le Dr Markov proposait une méthodologie précise pour aller plus loin et découvrir le sens de ce vocabulaire mystérieux et de cette syntaxe à plusieurs niveaux qu’il avait découverte. Mais il ne fut pas suivi, officiellement du moins.

Ses découvertes, menées avec le soutien de l’OTAN et du Dolfinarium de Harderwijk, furent enterrées bien profond. Pour l’Industrie de la Captivité, il ne fallait surtout pas qu’on sache que les dauphins parlent !

Dauphins de la Mer Noire

Transmission d’informations abstraites entre deux dauphins

Markov avait lu les travaux de John Lilly sur la production du langage chez le dauphin. Il avait également reproduit l’expérience de Jarvis Bastian.

Markov avait ainsi pu prouver que les dauphins pouvaient se transmettre de manière exclusivement acoustique des informations abstraites. Cette première recherche fut publiée dans l’ouvrage collectif « Sensory Abilities of Cetaceans : Laboratory and Field Evidence » édité par Jeanette A. Thomas et Ronald Kastelein (Harderwijck Dolfinarium) dans la série NATO ASI Series A : Life sciences Vol.196.

L’article était intitulé « The Ability of Bottlenose Dolphins to report Arbitrary Information« (« Capacité du dauphin Tursiops à communiquer des informations abstraites ») et signé par Alexander V. Zanin, Vladimir I.Markov et Irina E. Sidora.

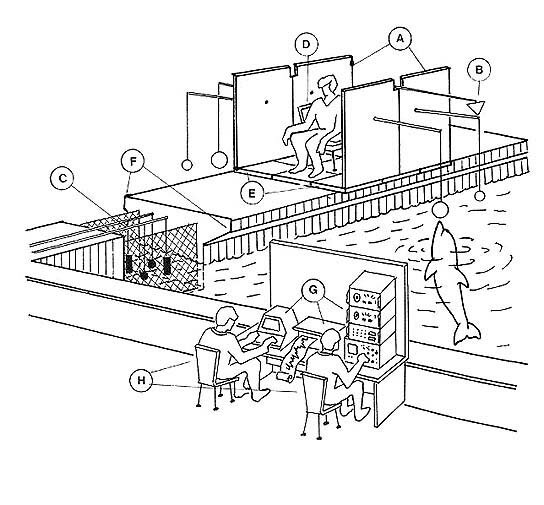

Menée sur deux delphines adultes, Jenny et Kora, qui avait été préalablement capturées à Napa (Crimée) puis conduites jusqu’à l’Océarium de Karadag, cette étude visait à refaire l’expérience américaine dans des conditions scientifiquement plus strictes mais similaires au niveau du protocole d’ensemble.

Figure extraite de « The Ability of Bottlenose Dolphins to report Arbitrary Information »

Elle a conduit à des conclusions nettement plus complètes et troublantes que le celles du test de Bastian.

« Nos résultats, affirment en effet les auteurs, démontrent clairement que les dauphins peuvent se transmettre de manière exclusivement acoustique des informations abstraites du type : taille (grand/petit) ou localisation (gauche/droite) et agir de cette manière sur le comportement l’un de l’autre. »

Dauphins de la Mer Noire

Syntaxe et vocabulaire chez les dauphins de la Mer noire

Mais c’est hors du laboratoire que Markov voulait porter ses micros.

Le second article, présent dans les premières éditions du même ouvrage puis retiré par la suite, s’intitulait Organisation of communication system in Tursiops truncatus Montagu« .

« Nos recherches ont montré que le système de communication acoustique du dauphin Tursiops était ouvert », déclare d’emblée Markov dans l’introduction.

« Sa productivité élevée repose sur une combinaison hiérarchisée de signaux, obtenus à partir de plusieurs éléments initiaux de qualité différente. En analysant la communication du dauphin, le chercheur doit traiter un flot de signaux qui varient en complexité, ce qui, en quelque sorte, est similaire au flux de la parole.

Pour pouvoir étudier ce flux de signaux, il est nécessaire de les classer les signaux selon leur structure, ce qui nécessite d’élaborer d’abord des méthodes efficaces pour leur description. Le but de notre article est de montrer comment cela peut être fait ».

Vingt dauphins adultes furent donc capturés en Mer Noire, parmi lesquelles 7 mâles, 13 femelles et trois juvéniles. Enregistrés dans des enclos en mer, ces individus communiquaient entre eux directement ou par interphone, lorsqu’ils étaient isolés les uns des autres . Le total des sons enregistrés sur bande magnétiques s’élevaient à plus de 300 000.

Partant de l’observation courante que les dauphins semblent se concerter et communiquer entre eux lorsqu’ils mènent leurs chasses collectives, V. Markov s’est appliqué à comprendre les structures de cette communication.

Ce qu’il a découvert au terme de son étude est proprement stupéfiant :

Les dauphins s’échangent en effet des informations par le moyen d’un large ensemble de signaux acoustiques organisés en structures complexes et comparables aux structures du langage humain.

On sait qu’une langue se fonde d’abord sur un ensemble d’éléments simples, qui sont les phonèmes de base. Ces phonèmes se combinent ensuite en syllabes – c’est le deuxième niveau – puis en mots et enfin en phrases.

Si un langage dispose de ces trois ou quatre niveaux, il peut fournir à peu près toutes les informations possibles et s’enrichir de nouveaux mots. C’est ce qu’on appelle un » système ouvert ». La plupart des scientifiques estiment que seul parmi tous les autres êtres vivants, l’être humain dispose d’un tel système de communication, désigné sous le terme de « langage ».

V. Markov nous apprend notamment que, de la même manière que les Humains utilisent une quarantaine de phonèmes de base – majoritairement des consonnes pour un nombre moindre de voyelles – les dauphins disposent d’une sorte d’alphabet, constitué de 51 sons pulsés – les clics – et d’au moins 9 sifflements de nature tonale.

L’élément de base est le sifflement. Celui-ci peut être modifié au début ou à la fin, le coeur du signal restant constant, de la même manière que nous pouvons associer un préfixe ou un suffixe à une racine verbale donnée.

Mieux encore, des régularités statistiques, longuement étudiées dans la seconde partie du texte de Markov, permettent d’affirmer que les séries de sons complexes émises par les dauphins constituent bien du « texte », susceptible de véhiculer tout un ensemble d’informations.

Les dauphins seraient même capables d’une hiérarchie sémantique dans leur discours, du type « phrase – paragraphe – chapitre »!

Selon certains experts, ce système de communication très particulier n’est pas sans rappeler l’Inuktitut ou d’autres langues eskimo-aléoutiennes. Elles disposent d’un système morphologique très riche, dans lequel une succession de morphèmes différents sont agglutinés aux mots racines pour indiquer des choses qui, dans des langues comme l’anglais, nécessiteraient plusieurs mots, combinant à la fois des noms, des adjectifs et des verbes.

L’équivalent d’une phrase entière comprimée !

Les deux registres du sifflement (son pur) et du « train de clics » (sons composés) se trouvent toujours associés dans les conversations entre dauphins, contrairement à l’opinion des premiers chercheurs qui pensaient que les clics n’avaient d’usage qu’en terme d’écholocation. Il s’agit en fait d’un double mode d’expression parfaitement homogène, inusité chez nous, qui fonctionne en « surimpression ». Seuls les chanteurs Mongols peuvent produire deux émissions sonores simultanées, et cette pratique n’intervient qu’à titre de recherche esthétique, jamais dans l’usage courant.

Lorsque les dauphins sifflent, leurs clics restent parfaitement distincts et audibles, puisque leur fréquence est plus basse que celle des sifflements.

Ceux-ci sont toujours composés d’éléments simples, aisément reconnaissables, qui s’articulent en structures plus complexes – on pourrait dire : multidimensionnelles – pour former des chaînes de « blocs sonores », exactement de la même manière qu’un mot s’articule à d’autres pour former des phrases. Ces grandes structures elles-mêmes se répètent en « loops » selon certains rythmes, qui semblent d’une importance extrême dans la logique même du discours.

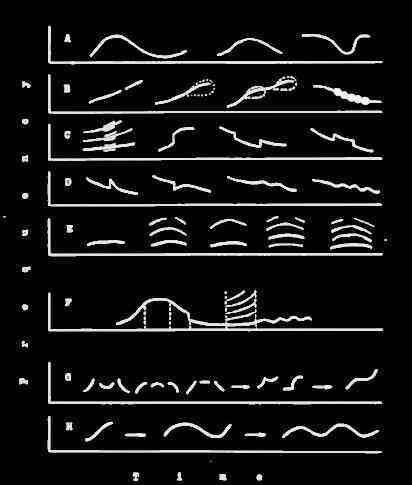

« Lorsque l’un des quatre générateurs de sons fonctionne en régime tonal, il produit des signaux en modulation de fréquence (des sifflements) sur une bande étroite » explique Markov.

« En variant la direction et le degré de variation de la fréquence, un dauphin peut produire diverses structures acoustiques parfois bizarres. Lorsqu’on les analyse de plus près, on note que ces structures sont produites par des sections alternant de manière arbitraire avec une rapide augmentation ou diminution de la fréquence assortis d’autres segments dotés d’une fréquence variant peu ou lentement.

Le résultat est que la structure du signal devient une chaîne de différents éléments acoustiques et développe ainsi les possibilités de contrastes nécessaires à l’encodage d’une information. Les capacités de stockage de l’information fournie par ce système peut encore être augmentée en modifiant l’angulaire (steepness) des contours de ces segments, en changeant les limites du domaine de fréquence, le registre et la durée, aussi bien qu’en augmentant le nombre total d’éléments composant le signal »

Divers modules constitutifs d’un sifflement complet

* Ces phrases sifflées interagissent elles-mêmes avec divers types répertoriés de « trains de clics » qui peuvent émis seuls comme ci-dessous :

… ou en surimpression « derrière » ou « par-dessus » le son des sifflements.

On notera sur le même tableau que les chaînes de sifflements peuvent se combiner uniquement entre elles ou les clicks uniquement entre eux, selon le même processus de surimpression.

Sifflements et clicks combinés en phrases

Les clics constituant ces « trains » ne sont jamais arbitraires ni nécessairement simples : ils s’organisent eux aussi selon certains schémas convenus et peuvent à leur tour être modulés, se raccourcir, s’allonger ou se transformer en braiments, piaulements, miaulements ou sons explosifs.

Enfin, l’ensemble de ces blocs sémantiques (clics de diverses natures, segments sifflés en combinaison) peut s’enrichir de modalités subtiles : échos, vagues spectrales, crescendo et decrescendo, ralentissement ou accélération du débit, harmonisations multiples, etc.

Construction syntaxique du discours delphinien

Aperçu du commentaire de Markov:

Ici, (W) vaut pour les composants tonales (sifflements) des signaux, indépendamment de la complexité de leur structure.

(C) vaut pour les sons pulsés de la classe des clics.

(B) appartient à la classe des « clear blows » (sons explosés).

(P) vaut pour la classe des « sons explosés prolongés ».

Les chiffres indiquent notamment l’intensité du train de clics, etc.

En conclusion de son étude, Markov n’hésite donc pas à affirmer :

« Outillés d’organes phonatoires d’un extrême flexibilité, les dauphins peuvent en outre se livrer à des combinaisons sonores à de multiples niveaux et se construire de la sorte un vocabulaire virtuellement illimité, un ensemble de signaux acoustiques formant eux-mêmes une multitude de messages organisés comme des textes à partir de ces unités de base (que sont les blocs structuraux).

Un tel degré de complexité semble unique et le système de communication des dauphins semble ne trouver aucun équivalent dans aucune autre espèce animale existante »

Extraits

Organisation du système de communication chez le dauphin Tursiops Montagu

Décoder le langage des dauphins : sommes-nous assez intelligents ?