Paroles d’orques : ce que Namu disait à Shamu

Paroles d’orques : ce que Namu disait à Shamu, nous ne le saurons sans doute jamais.

Selon l’acousticien qui enregistra leurs échanges, la langue des orques était aussi difficile à déchiffrer que les glyphes Maya. En revanche, ce qui est sûr, c’est que ni lui ni Ted Griffin, qui les captura, ne parvinrent à comprendre le désespoir du peuple d’épaulards tentant de leur venir en aide.

Capture

Le saga de Namu commence lors d’une nuit de tempête en juin 1961, au large des côtes de la Colombie Britannique.

A cause d’un violent orage, deux pêcheurs doivent d’urgence rejoindre la côte et se mettre à l’abri, en laissant tout leur matériel sur place, bien accroché à un récif.

Le lendemain matin, ils reviennent pour récupérer leurs affaires et découvrent alors qu’un épaulard adulte de sexe mâle rôde autour des restes de leurs filets. Une autre orque en bas âge s’y trouve empêtrée.

L’épaulard adulte, qu’on nommera plus tard « Namu », peut quant à lui aller et venir où bon lui semble. Il n’est pas prisonnier, mais il se refuse à abandonner le petit. On apprendra bien plus tard qu’ils faisaient partie du Pod C, de la Communauté des Orques résidentes du Nord.

Les pêcheurs se rendent compte aussitôt qu’ils peuvent se faire pas mal d’argent avec cette prise de taille.

Ils savent qu’Edward « Ted » Griffin, alors propriétaire et directeur de l’Aquarium public de Seattle, mène depuis des lunes une quête presque désespérée pour acquérir un épaulard vivant….

Griffin essayait en effet depuis des années de capturer ces fameuses « baleines tueuses » à l’égard desquelles il nourrissait, selon ses propres mots, une « passion dévorante « .

Passion nourrie par la curiosité scientifique ou par l’intérêt bien compris d’un organisateur de spectacles soucieux de fournir le show le plus impressionnant ? Grifin seul pourrait répondre à cette question mais on peut supposer que la science et le profit étaient à part égale deux motivations puissantes pour cet homme. A d’innombrables reprises, Griffin était parti en chasse avec « bateaux, hélicoptères et pistolets tranquillisants » en vue de capturer une orque dans la baie de Pudget Sound mais jamais il n’y était parvenu.

Or voici que d’un coup, on lui livre son rêve dans un filet !

Ted Griffin rassemble alors à toute vitesse la somme de 69.000 dollars afin de mettre en place ce qu’il appelle « la flottille de Tinkertoy », toute une installation flottante destinée à ramener l’orque vivante et en bonne santé jusqu’aux rivages de Seattle.

Au départ, Namu est simplement placé dans un enclos temporaire, un filet circulaire vulnérable et fragile, en attendant que soit construite la « cage flottante » qu’on lui prépare.

Mais à peine l’a-t-on installé dans cet enclos de fortune que quarante orques féroces se précipitent vers lui d’un seul élan et l’entourent, attirées par ses cris de détresse.

Il faut bien se rendre compte à quel point une attaque menée par une troupe d’orques peut être impressionnante, bien plus encore qu’une attaque de requins.

Même si les épaulards n’ont pas la réputation de s’en prendre aux humains, on sait qu’ils peuvent arracher sa langue à une baleine pour s’en nourrir ensuite. Ces orques-ci pourraient ne faire qu’une bouchée de l’installation mise en place par Griffin et libérer Namu.

Mais bizarrement, ils ne le font pas.

Et l’orque prisonnière, qui pourrait elle-même bondir aisément par-dessus le filet, ne le fait pas non plus.

A de nombreuses reprises les orques libres chargent le filet…

Mais à chaque fois, elles s’arrêtent net, repartent vers le large et ré-attaquent ensuite, sans cesse, sans raison.

Griffin dira plus tard que si Namu avait été prisonnier d’un sac en papier, cela n’aurait fait aucune différence. L’obstacle paraissait absolu aux cétacés ! Pourquoi ?

Selon Griffin, c’est parce que les orques dépendent entièrement de leur sonar pour s’orienter et que celui-ci ne leur donne aucune information sur la nature réelle d’un obstacle tel qu’un filet de cordage. Malgré leur haut niveau d’encéphalisation, les orques ne semblent pas capables de mesurer la résistance réelle d’un système construit par des mains d’hommes.

L’enclos flottant de Namu

Les jours passent.

Namu est maintenant déplacé dans un autre « enclos de mer », plus solide mais toujours provisoire, qui doit l’amener jusqu’à Seattle en longeant la ligne des côtes.

Où sont les orques ?

Toujours là.

Toujours en troupe d’une quarantaine d’individus, ils suivent de près la construction flottante.

Toute l’armada des orques libres continuent à tenir son siège. Namu lance toujours des appels à l’aide et personne chez les orques n’envisage de l’abandonner.

Ce n’est plus une troupe agressive, à présent, mais c’est à tout le moins une troupe bruyante, une véritable fanfare ambulante de cétacés, dont les vocalisations auraient fait le bonheur d’un animateur de delphinarium. Une jeune femelle et son bébé accompagne le groupe.

La presse, qui commence à suivre l’événement et s’intéresse à cet étrange convoi aquatique, a beau jeu de raconter que la petite famille de Namu ne supporte pas de voir leur Papa enlevé par les méchants hommes.

Et c’est sans doute la vérité…

Dialogues

Namu arrive enfin, sain et sauf, à Seattle. Il va passer l’hiver dans la baie de Rich Passage, fermée elle aussi par un simple filet.

Un projet de film est même lancé !

C’est à ce moment qu’un acousticien du nom de Thomas Poulter a l’idée soudaine d’enregistrer les vocalisations de Namu.

De nuit comme de jour, le chercheur accumule les bandes magnétiques, sans trop savoir où cela va le mener.

Namu et Ted Griffin à Seattle

Quelques mois plus tard, Griffin et son équipe parviennent à capturer une orque femelle baptisée Shamu – un nom qui fera date !

On la place dans l’enclos aquatique où s’ennuie Namu.

En écoutant attentivement leurs échanges vocaux, se dit Poulter, il sera sans doute possible de déterminer s’il existe ou non une communication significative entre ces deux animaux.

Il s’apprête donc à enregistrer les dialogues entre Shamu et Namu mais à sa grande surprise, il réalise que toutes les orques des environs se sont invitées sur les bandes magnétiques .

Depuis le début, des échanges vocaux n’ont en effet cessé de se poursuivre entre les deux captifs et leurs amis restés libres – les quarante orques de garde ! – parfois depuis une distance de plus de sept miles marins.

Poulter en déduit aussitôt que quelque chose d’extrêmement complexe se cache dans ces échanges de sons qui vont et viennent d’un coin à l’autre de la mer, émis et reçus par des êtres qui ont de toute évidence un intense désir de rester en contact !

C’est avant tout la prodigieuse complexité des sons, et leur formidable diversité, qui amènent le chercheur à envisager les vocalisations des orques sous un angle nouveau : il ne peut raisonnablement s’agir cette fois de cris poussés de manière instinctive, comme le font la plupart des mammifères marins que Poulter a déjà eu l’occasion d’étudier, de l’otarie au narval.

Alors qu’en temps normal, il aurait simplement été amené à comparer les cris des orques aux aboiements des coyotes dialoguant d’une colline à l’autre, Poulter prend peu à peu conscience, avec une excitation croissante, que quelque chose de bien plus profond est impliqué dans ces enregistrements.

Décrivant les signaux émis par chaque individu, d’une durée d’une demi-seconde à cinq secondes en moyenne et s’étendant sur deux octaves, Poulter suggère :

« L’épaulard mâle semble donc organiser ses signaux sonores selon une structure extrêmement complexe, immédiatement reconnaissable sur n’importe quel fond sonore et qu’il peut modifier en accentuant les signaux, en les abrégeant, les ponctuant, les transformant en syllabes, préfixes, suffixes, et en leur conférant toutes sortes d’inflexions sans que l’on cesse de reconnaître l’auteur de l’émission.

Je soupçonne que ces signaux font sens pour les autres orques.

Il est aussi frappant de constater que Namu multiplie davantage la variété de ses signaux lorsqu’il s’adresse à la femelle que lorsque il le fait avec les autres mâles qui tournent à l’extérieur. »

Poulter conclut qu’au regard des analyses statistiques du contenu de ces bandes magnétiques, on peut selon toute vraisemblance parler d’un authentique langage chez Namu.

La manière dont le chercheur insiste sur cet ensemble de modifications sémantiques (ponctuation, « syllabification », préfixation, etc.) révèle à quel point il estime se trouver en présence d’une forme de communication extrêmement sophistiquée.

Mais comment se fait-il, dès lors, que ces enregistrements de dialogues entre Shamu et Namu ne soient pas devenus une nouvelle « Pierre de Rosette », une clé nous ouvrant les portes du mystérieux « langage des orques » ?

N’aurait-il pas suffi de mettre quelques ordinateurs à l’oeuvre sur l’ensemble de ces enregistrements, d’ajouter à ces données les sons additionnels et la gestuelle des orques et de confronter enfin ces analyses aux structures du langage humain, jusqu’à ce que des équivalences soient trouvées et que nous soyons à même de traduire le langage orque ?

Aussi plaisante que cette perspective puisse sembler aux yeux des passionnés des contacts interespèces, Poulter estime pourtant qu’elle n’était pas pertinente.

Non seulement les signaux sifflés et autres émissions sonores produites par les orques sont complexes, mais leur complexité est telle que Poulter ne conçoit pas que l’on puisse jamais mettre le vocabulaire des orques en parallèle avec le vocabulaire humain ou que l’on puisse comparer les syntaxes humaines et cétacées.

« Si même nous parvenions à mettre en équivalence un mot anglais pour chaque signal émis par les orques, affirme Poulter, nous ne serions pas plus avancés, car il faudrait encore comprendre dans quel ordre et selon quelles combinaisons ces phonèmes sont organisés pour faire sens aux oreilles des orques ».

Au terme d’une longue réflexion attentive et raisonnée à propos des résultats de ses recherches, Poulter conclut par ces mots, qui résonnent presque comme un cri de triomphe :

« Oui, déclare-t-il tout de go, nous pensons que les cétacés parlent et que ce dont ils parlent a un sens pour les mammifères marins de la même espèce ».

« Si nous admettons, poursuit-il, que les signaux émis par Namu et Shamu ne sont pas de simples cris mais des messages sophistiqués, notre situation par rapport à ce langage est à peu près similaire à celle de nos linguistes face aux hiéroglyphes des Codex Maya.

Lorsque les envahisseurs espagnols jetèrent au bûcher ces rouleaux d’écriture sacrées afin de détruire à jamais la pensée païenne qui les inspirait, ils furent surpris de constater que les » Indigènes » pleuraient devant les flammes qui détruisaient leurs bibliothèques et tout le savoir qu’ils avaient accumulé au cours des siècles.

Les moyens d’expression utilisés par les Mayas dans ces rouleaux sont certes infiniment plus proches des nôtres que de ceux des cétacés, et pourtant les meilleurs intellects humains se sont mesurés en vain, depuis plus de cinq siècles, aux quelques très rares textes mayas qui subsistent encore et se révélèrent incapables de les traduire !

Ce n’est qu’au cours de ces dernières années que cette écriture a commencé à livrer ses secrets. On peut comprendre que nombre de linguistes aient regretté que les Espagnols ne se soient pas donné la peine de sauver au moins UNE traduction des flammes de leurs autodafés tout au début de la conquête.

Car il y avait encore, tout juste après le massacre, quelque rares lettrés mayas qui auraient pu lire les codex et en livrer les clés. Par la suite, tous moururent et plus personne ne fut à même de comprendre les hiéroglyphes.

Fort heureusement, les orques ne figurent que rarement sur le tableau de chasse des baleiniers.

Nombre d’entre eux vivent encore en liberté dans toutes les mers du monde.

Dès lors, si nous échouons à comprendre par nous -même les enregistrements des dialogues entre Namu et Shamu, il nous reste encore la possibilité de rejoindre l’océan et de soumettre aux orques libres une version simplifiée de notre propre langage.

Et celles-ci , en échange, pourraient ensuite nous éclairer sur la signification des échanges entre Namu et Shamu et nous donner les clés de leur langage. La situation n’est donc pas aussi désespérée que dans le cas des Codex maya… »

La fin de l’histoire

Griffin a tenté de dresser Namu et de lui faire exécuter des shows pendant près d’un an, jusqu’à ce que l’orque contracte une infection bactérienne qui attaqua son système nerveux.

Quelques jours avant sa mort, le malheureux cétacé refusait de répondre aux injonctions humaines. En juin, il se jeta à toute vitesse, tête la première, contre les mailles métalliques du filet de son enclos, s’y débattit violemment pendant quelques minutes puis mourut.

Griffin était à ce point avide de renommée et d’argent qu’il ne tint aucun compte de son expérience pourtant profonde avec cette orque intelligente et amicale. Il poursuivit les captures en mer pour alimenter divers delphinariums et dès 1965, s’associa avec Dan Goldsberry afin d’aller chercher de nouvelles orques sauvages dans le Nord-ouest du Pacifique…

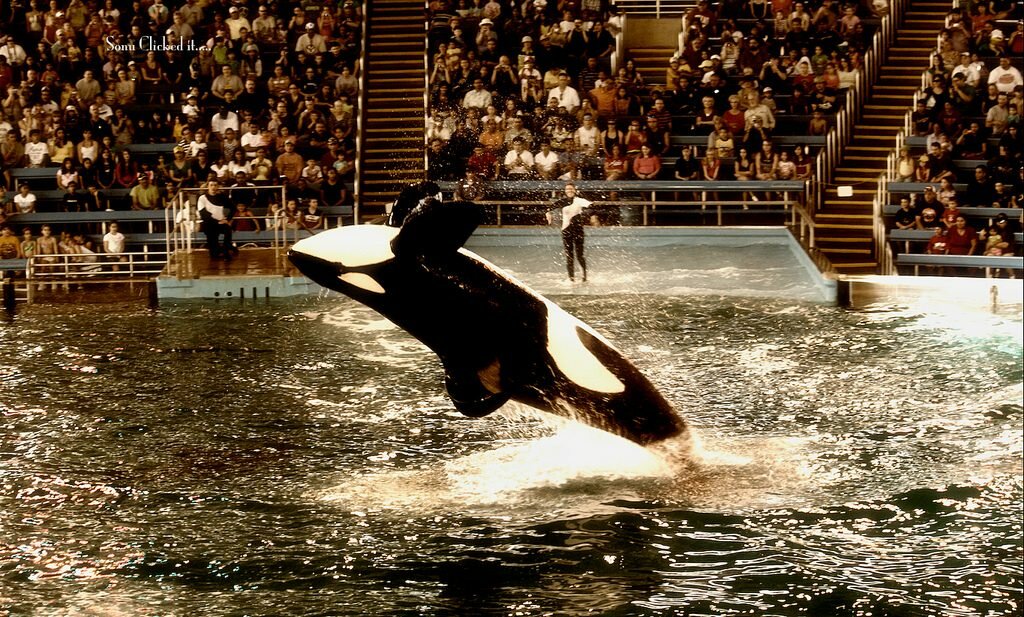

Shamu, la femelle orque capturée dans un second temps, demeura un moment dans les piscines de l’Aquarium de Seattle, après la mort de son compagnon Namu. De là, en décembre 1965, elle fut expédiée vers les bassins du « Sea World » en Californie.

Après avoir survécu cinq ans et dix mois à l’horreur de la captivité, elle mourut le 23 août 1971 d’une maladie connue sous le nom de « pyromètre », qui touche généralement les chattes ou les chiennes non-stérilisées, mais sûrement pas les jeunes cétacés.

Les bactéries atteignent le vagin puis passent à l’utérus, entraînant une infection aiguë ou, dans son cas, une septicémie (empoisonnement du sang). Le pyomètre pourrait être dû à une mort foetale, qui aurait entraîné une infection.

Shamu devint alors le nom utilisé pour plusieurs spectacles d’orques à Sea World ainsi que que le « nom de scène » donné à la star de ces spectacles, en commençant par l’orque Shamu originelle.

Celle-ci est morte en 1971, mais le nom « Shamu » a été enregistré comme une marque déposée par SeaWorld (ainsi que les noms « Namu » et « Ramu ») et fut attribué à différentes orques à différents moments lors de spectacles « Shamu ».

C’est aussi au moment de la détention des deux orques à Seatlle que les toutes premières manifestations anti-captivité furent organisées !

D’après : Apetalk & Whalespeak : The Quest of Interspecies Communication de Ted Crail. 1983