Essai d’un outil d’analyse des sons delphiniens (le « Spectron ») par un ingénieur de la Sperry Gyroscope company /Photo Robert Stenuit.

Parlerons-nous un jour aux dauphins ?

Parlerons-nous un jour aux dauphins ? Dès les années 60, la question s’est d’abord posé aux militaires, qui entendaient bien se servir d’un animal aussi intelligent et donc, communiquer avec lui.

Le plongeur belge Robert Stenuit évoque ici les premières pistes dans un texte extrait de son ouvrage « Dauphin, mon cousin » publié dans les années 60. Déjà ancienne de plus de trois décennies, cette analyse reste cependant d’une actualité criante. De plus, il apparaît que de nombreuses pistes n’ont jamais été pleinement exploitée.

Un dialogue saisi sur le vif

A bord du navire de recherches Sea Quest, le Docteur John Dreher, un acousticien californien devenu cétologiste, menait en 1962 des recherches sur la baleine grise du Pacifique. Il avait immergé en travers d’un chenal, au sud de San Diego, tout un dispositif expérimental composé d’une série de perches d’aluminium, d’hydrophones, etc…

Il remarqua soudain un groupe de cinq dauphins, à cinq cents mètres de la barrière, qui se dirigeait droit dessus et les micros sous-marins aussitôt branchés retransmirent aux haut-parleurs le grincement de leurs sonars.

C’étaient des signaux régulièrement espacés, des émissions de routine.

Arrivés à quatre cents mètres à peu près, les dauphins s’arrêtèrent et parurent se rassembler, toutes émissions cessantes. Alors, un dauphin se détacha du groupe et comme pourrait le faire un éclaireur, s’en vint inspecter les obstacles au sonar, de près, méthodiquement, de gauche à droite.

Il retourna vers le groupe qui l’avait attendu et les micros résonnèrent de ce qui semblait être une discussion générale. Le manège exploratoire de « l’éclaireur » et « les discussions du groupe » se répétèrent trois fois puis la majorité, ou peut-être le chef, décida, faut-il croire, que les perches insolites étaient sans danger, car le groupe reprit sa route et passa tranquillement à travers.

Buzz et Doris, les pionniers

Intrigué par cette histoire, le Dr. Javis Bastian, un psychologue de l’Université de Californie décidait tout récemment de refaire une expérience semblable en laboratoire, de manière scientifique.

La meilleure approche était, lui semblait-il, de placer deux dauphins dans une situation telle que, mis dans l’embarras, ils soient forcés pour s’en sortir d’employer un système de communication sonore, c’est-à-dire de se parler. S’ils arrivaient a s’en sortir, la démonstration était faite.

Il s’y prit en trois étapes pour faire comprendre à Buzz et à Doris, un mâle et une femelle, ce qu’il attendait d’eux.

D’abord, il leur présenta sous l’eau deux leviers à pousser. Les leviers commandaient un mécanisme distributeur de maquereaux mais, pour obtenir la récompense, il fallait pousser le levier de droite quand s’allumait une lumière continue et le levier de gauche quand la lumière était intermittente. Aucun problème jusque là, c’était un jeu d’enfant.

Pour la deuxième étape, il introduisit une nouvelle règle. Quand la lumière, continue ou clignotante s’allumait, Doris devait attendre que Buzz ait poussé le bon levier. Si elle poussait la première, pas de poisson. Enfantin encore une fois, après quelques essais, c’était compris.

Mais pour le troisième stade de l’expérience, le Dr. Bastian immergea entre les deux dauphins une cache opaque ainsi conçue qu’ils pouvaient encore fort bien s’entendre mais ne pouvaient plus ni se voir, ni voir la lumière de l’autre.

Qu’allait-il se passer maintenant, quand Bastian donnerait à Doris un signal invisible pour Buzz et auquel elle-même ne pouvait pas répondre avant que Buzz n’ait déclenché son propre levier, et comment saurait-il, lui, quel était le bon ?

Bastian brancha en face de Doris la lumière continue. Doris attendit, comme elle le devait, mais on l’entendit émettre un signal sonore. Aussitôt Buzz poussa le levier de droite, le bon, Doris alors poussa, elle aussi, son levier et reçut son poisson frais. On refit l’expérience cinquante fois et cinquante fois, sur les informations de Doris, Buzz réagit correctement.

Des exemples pareils truffent aujourd’hui la littérature scientifique.

Dans les histoires de pêcheurs, de marins et de baleiniers, ils foisonnent tellement qu’il devient impossible de nier que les dauphins et d’autres cétacés à dents possèdent aussi bien un langage complexe qu’une organisation sociale.

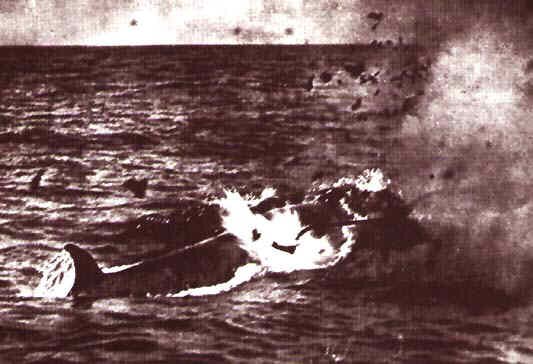

Orque femelle bombardée par l’armée norvégienne

Messages d’alerte chez les orques en Norvège

Pendant une récente campagne de chasse dans l’Antarctique, la flotte baleinière norvégienne reçut par radio un appel au secours d’une flottille de grande pêche.

Une bande de plusieurs milliers d’orques était arrivée dans la zone de pêche et y décimait si bien le poisson que les pécheurs ne prenaient plus rien. (L’orque ou épaulard, ou Orcinus Orca, est un odontocète cousin du dauphin, de grande taille – six mètres et plus – et très vorace).

Les baleiniers envoyèrent trois unités équipées chacune d’un canon lance harpons. L’une d’elles tira un coup, un seul, et le harpon à tête explosive blessa ou tua un épaulard. En une demi-heure, les cétacés avaient totalement disparu de la surface de la mer tout autour des canonnières, mais ils étaient toujours aussi actifs et aussi voraces autour des simples bateaux de pêche.

Or, bateaux de pêche et canonnières étaient exactement les mêmes navires, les uns et les autres étaient des corvettes transformées de la dernière guerre, même silhouette hors de l’eau, même carène, même machine, donc même bruit; la seule différence se réduisent à un petit canon lance-harpon placé en proue.

De toute évidence, l’orque blessée ou des orques témoins avaient immédiatement donné l’alerte, décrit le péril et précisé même la distance dangereuse.

Les pécheurs, les chasseurs, et plus tard les cétologues de l’Institut Baleinier d’Oslo en conclurent que les orques possèdent une intelligence suffisante pour établir immédiatement, du premier coup, un rapport de cause à effet entre le canon et la blessure subie par l’un des leurs, qu’ils possèdent une vue assez fine, un esprit d’observation et une capacité de différenciation assez développés pour distinguer, parmi des navires presque exactement identiques, ceux qu’un petit engin supplémentaire en proue rend dangereux, de ceux qui sont inoffensifs; qu’ils possèdent les moyens de communiquer non seulement des informations et des descriptions très précises mais aussi des recommandations et que celles-ci sont transmises à tous et acceptées par tous, que la dissémination rapide d’une mise en garde durable est efficace à 100 %.

On pourrait encore, me semble-t-il, conclure de cette histoire que les cétacés qui ont les premiers diffusé l’alerte ont fait la preuve d »un esprit d’organisation à caractère altruiste et que leur solidarité, à ce point de vue au moins, est au niveau de celle d’une tribu humaine.

Mais surtout, et c’est là le plus passionnant, les informations transmises ici ne relèvent pas du tout du vieux stock instinctif acquis à la race depuis toujours, non, elles concernent un danger inattendu, provenant d’un objet moderne totalement étranger au milieu.

On peut en déduire que la «culture» ou au moins la provision d’informations utilisable par certains cétacés, loin de stagner ou de progresser avec une lenteur comparable à celle d’autres mammifères qui, depuis l’invention des armes à feu n’ont pas appris à s’en méfier, que cette culture donc s’accroît rapidement, peut-être journellement, au contact de situations nouvelles.

C’est la preuve, chez certains odontocètes au moins, d’une faculté d’adaptation et d’improvisation presque humaine, facultés moindres chez les baleines à fanons qui se sont laissé exterminer, (un million de baleines massacrées dans l’Antarctique ces 50 dernières années, la baleine atlantique pratiquement éteinte).

Mais alors, ne pourrait-on développer et orienter la «culture» d’un animal particulier en le plaçant en contact étroit avec l’homme et en le soumettant à des situations nouvelles qui lui enseigneraient chaque fois une notion nouvelle jusqu’à finalement l’amener à apprendre une sorte de langage commun ? Et, cela fait, ne pourrait-il pas répandre à son tour cette nouvelle science parmi les autres membres de sa tribu ?

Une nouvelle dimension

L’idée que l’on puisse un jour communiquer avec un animal, l’interroger, le comprendre, est la plus fascinante expérience que je puisse concevoir.

Ce serait ouvrir notre esprit à une nouvelle dimension. Aucune exploration ne pourrait nous apporter plus en termes philosophiques et scientifiques, ce serait véritablement accéder à un autre monde et, en même temps, ouvrir un monde nouveau, le nôtre, à l’autre animal.

Les auteurs de fiction scientifique l’ont compris, qui nous rabâchent leurs histoires de Martiens.

Mais à choisir entre les Martiens et les dauphins, je choisis les dauphins sans une ombre d’hésitation.

Bien sûr, c’est surtout parce que je les aime bien, et puis aussi c’est parce que le monde dont ils peuvent nous ouvrir la porte, c’est cet océan où j’ai tenté de pénétrer sans aide si souvent et au prix de tant d’efforts.

C’est cet océan qui couvre les sept dixièmes de notre «terre» mal nommée, c’est cet océan de questions sans réponses et de richesses inexploitées où baignent les pieds d’une humanité qui se tord le cou à regarder vers les étoiles et se ruine à bâtir des châteaux sur la lune.

Choisir les dauphins plutôt que les Martiens, c’est aussi un choix réaliste et plus prudent.

Si la science-fiction attribue toujours aux Martiens une intelligence exceptionnelle, si les bandes dessinées leur font une grosse tête, c’est que dans les histoires c’est toujours eux qui nous rendent visite à bord de leurs super-soucoupes volantes.

Mais la supposition est toute gratuite et, si un homme débarque un jour sur Mars, peut-être n’y trouvera-t-il que des lichens, tandis que les travaux de McBride et Hebb, en 1948 déjà, situaient l’intelligence des dauphins au sommet de l’échelle animale, devant les chimpanzés et les gorilles.

Les dauphins naissent et grandissent en effet avec un cerveau plus volumineux que le nôtre, aux cellules tout aussi denses et aux circonvolutions tout aussi complexes.