Les dauphins de l’île Mikura

Rituels funéraires chez les dauphins de l’île Mikura

Des rituels funéraires ont été observés chez les dauphins de l’île Mikura.

Située à quelques encablures de Tokyo, cette île sauvage est un haut lieu de la nage avec les dauphins qui vivent dans ses eaux.

C’est l’un des rares endroits au Japon où l’on respecte la vie des cétacés car ils font vivre le tourisme, bien malgré eux. C’est aussi là qu’une équipe de chercheurs a pu observer une sorte de rituel funéraire collectif extrêmement rare. On regrettera que les mêmes chercheurs aient chaque fois perturbé la cérémonie en tentant d’enlever les corps, mais cette étude, datée de 2001, jette à coup sûr une lumière nouvelle sur la notion de mort et de deuil chez les dauphins.

Behavioural observations of bottlenose dolphins towards two dead conspecifics

Introduction

«On est parfois témoin de comportements si étranges de la part des dauphins qu’il est difficile de les classer dans une catégorie quelconque ou même de les comprendre (c’est le cas par exemple de ces dauphins qui portent des éponges creuses sur le bout de leur rostre).

Cet article décrit pour sa part le comportement de dauphins souffleurs de la sous-espèce Tursiops aduncus, tant adultes que juvéniles, à l’égard des cadavres de deux dauphins de leur propre espèce, dans deux circonstances différentes».

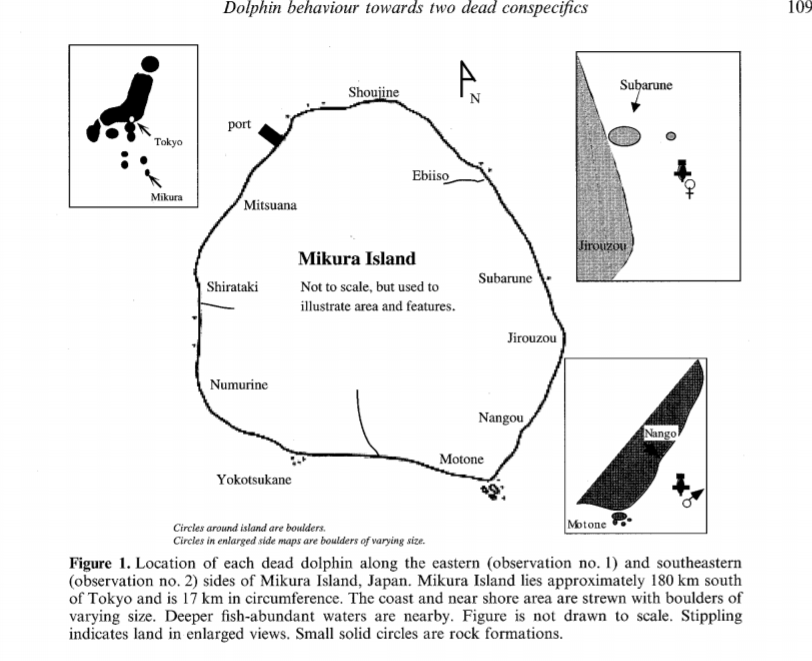

Ces observations se sont déroulées dans le contexte d’une recherche plus globale, portant sur une population d’environ 170 dauphins, observés de manière régulière à quelques centaines de mètres depuis les côtes de l’île de Mikura, près de Tokyo, au Japon.

Depuis 1994, plusieurs associations telles que le Mikura Iruka Kyoukai (M.I.K.), l’International Cetacean Education & Research Center Japan (I.C.E.R.C.) et le Dolphin Communication Project (D.C.P.) s’appliquent à observer et à enregistrer les émissions sonores sous-marines de ces dauphins au fil d’une étude longitudinale menée sur le long terme.

La première observation, en mai 2000, concerne le cadavre d’un dauphin femelle adulte, veillé par deux autres dauphins de sexe mâle, également adultes. Chacun de ces trois dauphins était connu et avait été répertorié lors d’expéditions précédentes.

La seconde observation, qui eut en juillet 2001, implique pour sa part le corps sans vie d’un dauphin juvénile non identifié, que veillaient cette fois plusieurs dauphins vivants, parmi lesquels deux femelles adultes et au moins 20 dauphins de sexe mâle, les uns adultes, les autres sub-adultes. Nombre de ces dauphins avaient été précédemment identifiés, mais pas tous.

Première observation

Le 6 mai 2000, à 13h 00, deux bateaux sont arrivés à l’île de Subarune. Leurs passagers purent observer la présence de deux groupes de dauphins, composés de quinze individus chacun.

L’un de ces groupes se tenait au nord, l’autre au sud de Subarune.

Vus de la surface, ces deux groupes semblaient être en train de se reposer.

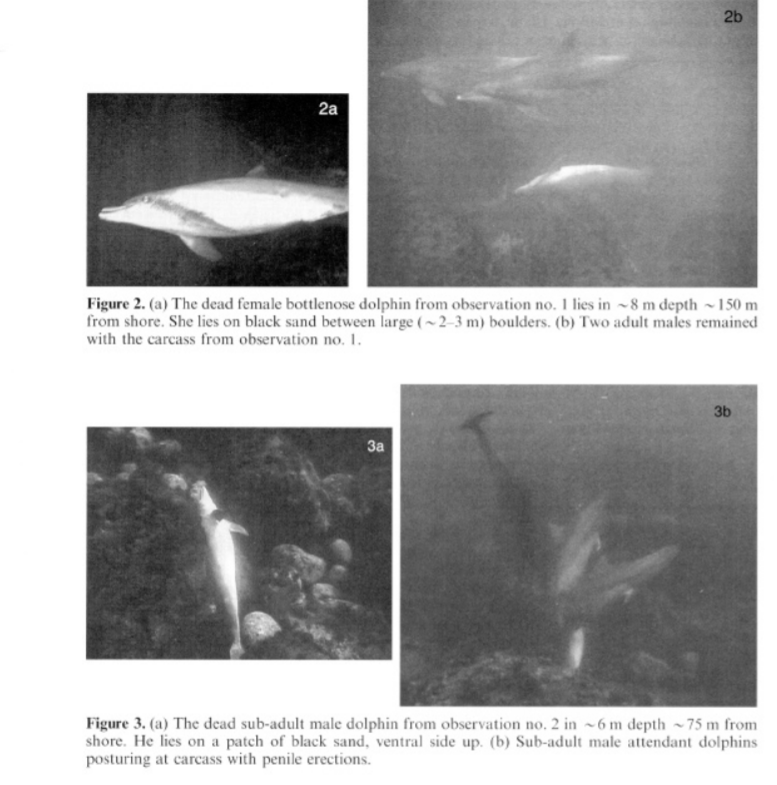

Puis les nageurs pénétrèrent dans l’eau et découvrirent le corps sans vie de la femelle adulte identifiée sous le numéro de code 070. Elle reposait sur un fond composé de sable et de gros cailloux à 8 mètres sous la surface et à quelques 150 mètres du rivage.

Deux dauphins mâles adultes, respectivement connus sous les numéros 173 et 182, demeuraient près d’elle.

Chacun d’eux remontait en surface à son tour pour y respirer une seule fois, tandis que l’autre restait en bas. Chaque dauphin faisait surface en position presque verticale, prenait de l’air puis redescendait de la même manière, à la verticale, vers le corps mort.

Des chercheurs tentèrent de récupérer la carcasse.

Aussitôt, les deux dauphins manifestèrent une attitude très agressive à l’encontre des nageurs humains : leurs corps se tordirent en forme de S, ils claquèrent des mâchoires, etc.

Ils se mirent également à pousser le cadavre à l’aide de leur rostre, de leurs nageoires pectorales et de toute la masse de leur corps.

Puis les deux gardiens de la delphine morte se placèrent ventre à ventre sur le cadavre après que le courant l’ait retourné vers le haut.

A 14h00, un troisième bateau, le Umitonchu-maru a rejoint les lieux de l’observation, amenant à son bord trois membres du M.I.K.

Trois plongeurs observaient déjà la scène sous l’eau depuis plus d’une heure. Le corps de la femelle était coincé entre deux masses rocheuses d’un mètre ou deux de haut, couchée sur le sable noir et doucement bercé par le courant de fonds. Les mâles veillant le corps continuaient à aller et venir de la surface jusqu’au cadavre de la manière décrite plus haut.

S’approchant plus encore, l’un des deux mâles se mit à procéder à un scannage complet.

Il agitait la tête d’un côté à l’autre sur le plan horizontal, en émettant des clics ou des trains de clics et en touchant le corps de temps à autre avec la pointe du rostre (scannage profond).

Les deux mâles poussèrent une fois encore le cadavre comme le dégager (et le mettre à l’abri des humains ?) en tirant avec leur rostre sur les nageoires de la morte.

L’un des deux mâles s’approcha ensuite de la carcasse et frotta son ventre contre le sien.

Ce comportement fut observé à plusieurs reprises.

Des enregistrements vidéo d’une durée de 11 minutes au total furent réalisés à l’occasion de ces deux jours d’observations sous-marines mais aucun enregistrement sonore. Au terme d’environ une heure et demi d’observation, les trois bateaux quittèrent les lieux, laissant les dauphins sur place.

Plus tard, vers 16h 00, le bateau Koueki-maru avec à son bord les trois chercheurs du M.I.K. est revenu sur les lieux afin de tenter de remonter la carcasse.

Les mêmes deux dauphins mâles étaient toujours présents, poursuivant apparemment leur veille.

Aucun autre dauphin n’était présent alentour. Si les nageurs approchaient trop de la carcasse, les deux gardiens se plaçaient alors de chaque côté du corps et menaçaient les nageurs en affichant la position de combat en S.

Le reste du temps, ils restaient immobiles au-dessus du corps, dans le même axe horizontal que le corps, à ceci près que la femelle morte avait le ventre en l’air et eux, le ventre vers le bas.

Après 20 minutes de tentatives non réussies d’approcher le cadavre, les chercheurs durent revenir au port à cause de la nuit tombante.

Le lendemain, 7 mai 2000 à 6h25 du matin, le « Koueki-maru » est revenu sur les lieux.

Les deux mâles n’avaient toujours pas bougé, se comportant exactement comme la veille, à veiller le corps de la femelle.

Des observations furent faites tant à partir de la surface que depuis le fonds par les chercheurs, pendant près de deux heures. Puisqu’elle ne furent pas menées de manière continue, nous ne pouvons cependant pas affirmer de façon certaine que les dauphins n’ont pas quitté le corps durant ces deux jours, mais cela semble probable.

Les conditions atmosphériques commencèrent à se dégrader dans le courant de la journée de sorte que plus aucun navire ne put plus quitter le port. Ainsi, aucune observation des compagnons de la morte ne fut possible cet après-midi là.

Le 8 mai 2000, à 9.00 h du matin, cinq membres de l’équipe de M.I.K. revinrent encore à Subarune pour essayer une dernière fois de récupérer la carcasse ou de recueillir au moins un échantillon d’ADN aux fins d’analyse.

Mais il n’y avait plus aucun dauphin nulle part ni le moindre cadavre. Il est probable que les courants dus à la petite tempête de la veille aient dégagé le corps des rochers puis qu’ils l’aient entraîné vers des zones plus profondes, où il a disparu.

Deuxième observation

En 2001, il s’agissait cette fois du corps d’un jeune mâle sub-adulte qui se trouvait à 75 m du rivage et sous 6 mètres de fond. Plus de deux douzaines de dauphins mâles, adultes et juvéniles, ainsi que deux femelles adultes se trouvaient là pour veiller le mort. Voici les détails des observations menées de 9 heures 45 du matin à 12h 34.

1. Première approche

15 dauphins font cercle autour du corps, à une distance d’environ quinze mètres, le corps étant au centre.

* De un à six dauphins s’approchent alternativement du cadavre, en position verticale, caudale dressée, tête en bas.

Lorsqu’un seul ou plusieurs de ces dauphins est présent près du corps, les autres tournent lentement en rond au-dessus, entre la caméra et le corps. Toutes ces approches s’accompagnent de clicks d’écholocations et de scanning intense, ainsi que de «pops» violents, des gémissements et des sifflements intenses. Souvent les dauphins qui sifflent émettent en même temps un panache de bulles.

Au niveau du corps, le ou les mâles en train de cliqueter secouent leur tête et leur rostre de haut en bas. Ils lancent de temps en temps un coup de caudale vers leurs partenaires. Les mâles qui assistent à la scène d’en haut se mettent à tourner de plus en plus vite et augmentent leurs « postures» en direction de la carcasse.

* Premier contact physique : un mâle pose son melon frontal en contact direct avec le ventre du mort.

Tout en émettant des clics d’écholocation, il pousse le corps de son melon et de son rostre. Les dauphins qui assistent à la scène hochent la tête. Puis tous les dauphins s’éloignent brièvement du cadavre.

Quelques minutes plus tard, l’activité reprend. De 6 à 8 dauphins nagent près du fond en formation parallèle serrée et s’approchent doucement du corps en l’abordant par l’arrière, du coté de l’aileron dorsal.

Deux dauphins s’arrêtent: l’un devant la poitrine du mort, l’autre devant sa fente génitale. Tous deux émettent des clics.

Cette activité se poursuit avec deux autres dauphins, puis deux autres encore, jusqu’à ce que tout le groupe ait défilé devant le corps.

2. Approche avec érections.

* Les mêmes comportements que ceux décrits en (1) sont observés autour de la carcasse, à ceci près que tous les mâles exhibent à présent une érection.

* Les dauphins mâles s’intéressent principalement à la cage thoracique et à la région génitale du mort. Mais les émissions sonores changent de nature : le nombre et l’intensité des sifflements et des clicks diminuent. Les mâles au pénis dressé chassent les

autres. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui restent près du corps.

Lorsqu’ils vont respirer, les « veilleurs mortuaires » nagent directement vers la surface, marsouinent une seule fois pour prendre de l’air et puis redescendent vers la carcasse (voir observation 1).

* Deuxième contact physique. Un mâle frotte son côté gauche sur le flanc droit du corps mort. Un deuxième frotte le bord de ses nageoires sur la nageoire droite du mort. Ceci dure une minute.

A ce moment, il y a moins de 6 dauphins qui assistent à la scène. Quelques-uns uns viennent encore inspecter la poitrine et la zone génital du mort. Les observations s’interrompent à 10 h.16.

* Il est midi 34. Les mêmes comportements que décrits ci-dessus ont lieu qu’en partie 1 et 2 . Environ 8 dauphins se bousculent pour accéder au corps mort. Ce ne sont cependant pas les mêmes dauphins que ce matin, et il n’y a toujours pas de femelles présentes. Tous se tiennent à la verticale, tête en bas. Aucun mâle n’est en érection, si ce n’est la moitié d’entre eux et seulement quand ils sont tout près du corps.

* Un troisième contact physique a lieu. Un dauphin mâle pousse du rostre et bouscule le corps au niveau de la région génitale. Le cadavre est déplacé d’avant en arrière deux ou trois fois. Quatre «veilleurs» se tiennent autour du cadavre. L’un d’entre eux émet un nuage de bulles. Les sons reprennent en intensité, composés de gémissements, de clics et de sifflements.

3. Enlèvement du corps

Un chercheur s’approche du corps avec une corde. Il est approché à son tour par un dauphin. Deux dauphins restent à la verticale, à cliquer mais sans présenter d’érections.

Un quatrième et dernier contact physique a lieu vers 12h31. Deux dauphins posent leur rostre sur la poitrine du mort. Ils lancent des clics, touchent le corps et le poussent si fort que la peau du mort tremble ! Un troisième dauphin intervient, qui inspecte une nouvelle fois la fente génitale du mort à l’aide de son rostre.

Les chercheurs hissent le cadavre hors de l’eau, à l’aide d’une corde attachée à la queue. 6 à 8 dauphins suivent l’opération de tout près, puis c’est l’ensemble du groupe qui tourne en rond autour du bateau.

Dauphins de l’île Mikura

Conclusion

Pour ce qui est du corps de la femelle découverte en 2000, il faut noter les faits suivants :

Selon les observations précédentes de l’association Mikura Iruka Kenkyukai menées en 1998 et 1999, l’un des deux mâles (no. 182) n’avait jamais été observé en compagnie de la femelle morte (n°070), tandis que le second mâle (n°173) avait été vu en sa compagnie durant une seule journée (20 août 1999).

Ces éléments suggèrent une association relativement faible entre ces trois dauphins, et peut faire supposer que les mâles n’étaient guère des familiers de la femelle.

La conclusion est contestable, vu le petit nombre d’observations. Il pourrait aussi bien s’agir d’un « couple à trois » constitué de longue date, ou d’une amitié d’enfance prolongée jusqu’à l’âge adulte. Les 170 dauphins de la région se connaissent certainement tous de manière personnelle.

A l’inverse, le jeune mâle mort découvert en 2001 avait été aperçu vivant 18 jours plus tôt en compagnie de trois autres juvéniles mâles. On peut donc qu’il faisait partie d’une «coalition», regroupement typique chez les dauphins qui associent étroitement deux, trois ou même quatre jeunes dauphins dans tous les actes de la vie quotidienne, et ceci pendant des années.

Pour les chercheurs japonais, plusieurs explications peuvent être avancées :

* Un comportement instinctif d’aide ou «épimélétique», puisqu’on sait que les cétacés viennent en aide de manière générale à leurs semblables en difficulté ainsi qu’à leurs jeunes. Mais la complexité des attitudes, leur nature semi-agressives ne correspond en rien à ce type de comportement.

* Les chercheurs envisagent ensuite la théorie de comportements compétitifs ou de dominance, en se fondant sur les gestes apparemment agressifs exhibés dans le second cas. Mais, disent-ils, il faut se rappeler que l’érection pénienne et les attitudes observées (tête en bas dans le sens du corps mort) s’apparentent davantage à des gestes de désignation.

* Les dauphins se montreraient mutuellement le cadavre et feraient à son propos des commentaires circonstanciés.

Ces comportements sont attestés en captivité, où le «trainer» désigne un objet du doigt et le dauphin comprend aussitôt qu’il a reçu l’ordre de se déplacer vers cet objet.

On sait aussi que le pénis érigé n’est pas nécessairement lié à une pulsion sexuelle : organe d’une extrême sensibilité, ce pénis joue parfois le rôle de «doigt» quand il s’agit de toucher des objets.

Le fait semble corroboré par l’abondance des «clics écholocatoires » qui eux aussi, ont valeur de «pointage», de désignation d’un objet extérieur.

* On notera enfin l’insistance des dauphins de la seconde observation à revenir sans cesse sur la poitrine du mort.

En fait, l’autopsie a révélé que ce juvénile était mort noyé.

Ses poumons étaient donc pleins d’eau et sans doute est-ce fait-là que les dauphins commentaient abondamment. L’intervention intrusive des humains sous l’eau a évidemment perturbé leur enquête.

* Lorsque le corps a finalement été enlevé, la foule des dauphins a fait cercle pour le regarder sortir de l’eau et dans le premier cas, les deux gardiens se sont même opposé violemment à toute approche humaine.

Quelle autre réaction auraient-il pu avoir face à cette violation manifeste de leur tranquillité ? Imagine-ton que des ethnologues se saisissent d’un cercueil en plein enterrement afin de procéder à l’autopsie du défunt ?

Les auteurs de l’article rappellent enfin que les baleines à bosse honorent également leurs morts d’une façon similaire (tout comme les chimpanzés, les éléphants et même les hippopotames) et que nombre d’espèces développent des comportements de «mate-guarding», de «garde funéraire» à l’égard de leurs compagnons morts.

Une mère dauphin porte son enfant mort en Grèce

Août 2007-Juillet 2008

Observation d’un rituel funéraire en Grèce

En juillet 2007, un dauphin Tursiops a été observé en train de manipuler pendant plusieurs heures un bébé mort-né dans le Golfe d’Amvrakikos en Grèce. Cette observation est documentée par 532 photos digitales prises le premier jour, et par

138 autres photos prises le second jour. L’institut Tethys se demande s’il existe d’autres exemples connus de ce type de comportement de deuil. Si vous avez d’autres témoignages, merci d’écrire à l’auteur des photos

(Thetys Institute)

http://istitutotethys.blogspot.be/2007/08/mother-bottlenose-dolphin-mourning-her.html

Notons aussi qu’en mer comme en captivité, des comportements de deuils sont régulièrement attestés

de la part des femelles qui ont perdu leur petit.

Au Japon, les dauphins sont toujours des poissons