Image National Geographic

Langage dauphin : le point sur les recherches

Existe-il un langage dauphin ?

Pour être un « vrai » langage au sens où nous l’entendons, celui-ci doit disposer de plusieurs caractéristiques :

La première est la fonction symbolique, c’est à dire l’utilisation de signes entre des individus capables de manier les représentations mentales associées.

La deuxième est la conjugaison, c’est-à-dire la perspective du temps passé, présent ou futur indiquée dans le discours.

La troisième est la grammaire, qui permet d’intervertir les mots d’une phrase afin d’en changer le sens.

La quatrième est la phonétique : en changeant les phonèmes on modifie le sens.

La cinquième est l’intonation, qui permet d’exprimer une affirmation, une injonction ou un souhait.

En 2017, rien ne nous permet d’affirmer que les dauphins disposent d’un tel moyen de communication.

Cependant, à écouter les clics, les sifflements, les braiements, les craquements, les claquements, assorties de jeux de bulle et de gestuelle complexe des dauphins, on peine à croire que ce déploiement de moyens de communication sophistiqués, produit par le second plus gros cerveau du monde, ne soient que des « cris instinctifs de plaisir ou de peur ».

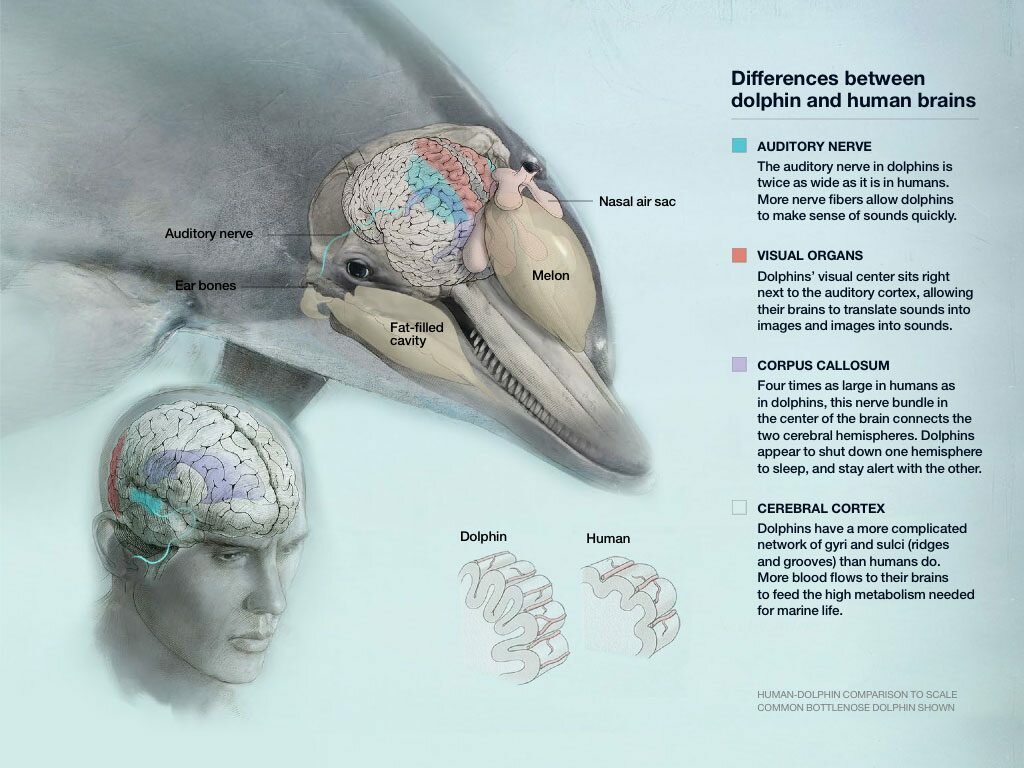

Comme le titrait Lori Marion, « les cerveaux complexes sont faits pour une cognition complexe». Les grands singes et les cétacés se sont engagés, avec l’éléphant, sur une voie évolutive convergente, qui mène certains animaux à choisir la voie de l’intelligence en développant un vaste encéphale. L’homme et le dauphin ont sauté le pas à peu près à la même époque, quand le sonar et la parole se sont mis en place dans le contexte d’une vie sociale sans cesse plus compliquée.

Pourquoi les dauphins, de toutes les créatures qui errent sur la terre et la mer, ont-ils acquis de si grands cerveaux? Pour répondre à cette question, nous devons regarder les archives fossiles.

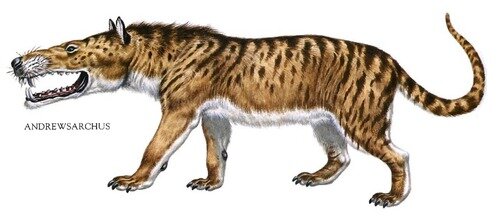

Le pakicetus

Il y a environ 34 millions d’années, les ancêtres des dauphins modernes étaient de grandes créatures aux dents de loup.

On suppose qu’un refroidissement océanique important a du déplacer les ressources alimentaires et créer une nouvelle niche écologique, qui offrait des opportunités aux dauphins s’il modifiait leur façon de chasser.

Leurs cerveaux sont devenus plus grands, et leurs dents terrifiantes ont cédé la place aux dents plus plus petites en forme de cône que les dauphins ont gardé aujourd’hui. Les changements dans les os de l’oreille interne suggèrent que cette période a également marqué le début de l’écholocation. Certains dauphins sont probablement passé du statut de chasseur solitaire de poissons de grande taille à celui de chasseur en bande organisée s’attaquant à des bancs de poissons plus petits.

Les dauphins sont donc devenus plus communicatifs, plus sociaux et beaucoup plus intelligents que la plupart des autres animaux, terrestres ou marins, à quelques rares exceptions comme les éléphants, les grands singes, les perroquets ou les corvidés. Tous équipés d’un gros cerveau.

L’apparition du langage et de la vie sociale a provoqué l’augmentation du cerveau chez l’homme et le dauphin à peu près à la même époque.

Ce que nous savons déjà avec certitude, en revanche, c’est que les dauphins ont un nom propre !

Outre les « burst sounds » (clics pulsés émis sur une large fréquence et de durée très courte), les dauphins produisent également d’autres sons à l’aide de leurs sacs aériens. L’un d’eux est le fameux « sifflement » que le dauphin peut émettre avec puissance sous l’eau et parfois hors de l’eau, toujours par l’évent. Il s’agit cette fois d’un signal non-pulsé, continu et modulé dans des fréquences suraiguës, le plus souvent imperceptibles à l’audition humaine. A l’analyse spectrographique, on constate que ces signaux sont des sons purs, non mélangés, qui peuvent durer de 0,5 à deux secondes.

Dans le répertoire sifflé d’un dauphin Tursiops il existe un son très particulier qui n’appartient qu’à lui, la signature sifflée (signature whistle). C’est avec ce nom qu’il se présente aux autres. C’est par ce nom que les autres l’interpelle.

La signature sifflée est un nom propre, mais puisqu’elle est apprise parla mère à l’enfant, elle est peut-être aussi lié au nom du clan. Dans le formidable système social d’alliances à plusieurs niveaux propre aux dauphins, avoir un nom et se souvenir de celui des autres pendant plus de 20 ans est indispensable. Ceci permet aussi d’éviter l’inceste dans un monde où tout le monde se ressemble !

Photo Pacific Whale

Et puisqu’ils savent se nommer eux-mêmes, il serait surprenant qu’ils ne sachent pas nommer les objets du monde extérieur.

Dans les années 90, le vocal labelling a été démontré par Louis Herman au Kewalo Bassin.

Louis Herman est l’un des rares chercheurs à mener des études approfondies sur la communication et les capacités cognitives des dauphins. S’il étudie également la notion de « conscience de soi » chez le dauphin, son instrument de travail privilégié est la création de langues artificielles, c’est-à-dire de langages simples crées pour l’expérience, permettant d’entamer des échanges avec les dauphins.

Herman a donc appris à deux dauphins, respectivement nommés Akeakamai (Ake) et Phoenix, deux langues artificielles.

Phoenix a reçu l’enseignement d’un langage acoustique produit par un générateur de sons électroniques.

Akeakamai, pour sa part, a du apprendre un langage gestuel, c’est-à-dire purement visuel.

Les signaux de ces langues artificiels représentaient des objets, des modificateurs d’objet (proche, loin, gros, petit, etc.) ou encore des actions. Ni les gestes ni les sons n’étaient sensés représenter de façon analogique les objets ou les termes relationnels auxquels ils se référaient

« Les dresseurs allaient jusqu’à porter des cagoules noires, afin de ne révéler aucune expression ou intention faciale et se tenaient immobiles, à l’exception des mains. Les dauphins se montrèrent capables de reconnaître les signaux du langage gestuels aussi bien lorsqu’ils étaient filmés puis rediffusés sur un écran vidéo que lorsque ces mêmes signes étaient exécutés à l’air libre par l’entraîneur.

Même le fait de ne montrer que des mains pâles sur un fond noir ou des taches de lumière blanche reproduisant la dynamique des mains, a largement suffi aux dauphins pour comprendre le message ! »

Aujourd’hui, trois voies nouvelles se sont ouvertes : les recherches de Stan Kuczaj, le CymaScope de Jack Kassewitz et John Stuart Reid et le CHAT de Denis Herzing

La caméra de Stan Kuczaj

La dresseuse Teri Turner Bolton regarde ses deux jeunes dauphins mâles adultes, Hector et Han, dont le rostre pointe au-dessus de l’eau alors qu’ils attendent avec impatience de recevoir un ordre (puis un poisson).

Les dauphins de l’Institut des Sciences de la Mer de Roatán (RIMS), qui combine en un même lieu une station balnéaire et une institution de recherche, se trouvent dans des lagons à ciel ouvert, sur une île au large des côtes du Honduras. Tous les dauphins sont d’anciens professionnels des shows. Ils ont été dressés à faire des sauts en tire-bouchon, à se déplacer en arrière debout sur leur caudale patiner ou agiter leurs nageoires pectorales pour saluer les touristes qui arrivent plusieurs fois par semaine sur des bateaux de croisière.

Mais les scientifiques de RIMS sont plus intéressés par la façon dont les dauphins pensent que par ce qu’ils peuvent faire. Lorsqu’ils reçoivent le signal de la main qui signifie « innover », Hector et Han savent plonger sous la surface et souffler des bulles ou plonger vers le fond de l’océan, ou effectuer une douzaine d’autres tours de leur répertoire – mais sans répéter ce qu’ils ont déjà fait pendant cette session. Ils comprennent qu’ils sont censés continuer à essayer un nouveau comportement à chaque session.

Bolton presse ses paumes ensemble au-dessus de sa tête, le signal pour « innover », puis met ses poings ensemble, le signe de « en tandem ». Avec ces deux gestes, elle demande aux dauphins de lui montrer un comportement qu’elle n’a pas vu pendant cette session et de le faire ensemble de manière synchronisée. Hector et Han disparaissent sous la surface.

Avec eux, sous l’eau, le psychologue Stan Kuczaj, vêtu d’une combinaison et d’un tuba, tient dans ses bras une grande caméra vidéo sous-marine avec des hydrophones. Il enregistre les quelques secondes de gazouillis audibles entre Hector et Han, puis sa caméra les filme tous les deux lentement en train de rouler à l’unisson et de claquer leurs queues trois fois simultanément.

Au-dessus de la surface, Bolton presse ses pouces et son majeur pour dire aux dauphins de continuer cette innovation coopérative. Et ils le font. Les deux cétacés plongent, échangent quelques sifflements aigus et, simultanément, émettent quelques bulles. Puis ils font une pirouette côte à côte. Ensuite, ils marchent sur la caudale. Après huit séquences presque parfaitement synchronisées, la session se termine.

Il y a deux explications possibles de ce comportement remarquable. Soit un dauphin imite l’autre si rapidement et précisément que la coordination apparente n’est qu’une illusion.

Ou alors ce n’est pas une illusion du tout: quand ils sifflent sous la surface, les dauphins discutent littéralement d’un plan.

Stan Kuczaj avec un des dauphins du Roatan Institute for Marine Science (RIMS) à l’Anthony’s Key Resort de Roatan au Honduras. Les dauphins y sont au nombre de 30 et vivent en semi-captivité dans de larges enclos marins qu’ils peuvent quitter pour accompagner des touristes en pleine mer puis revenir. Photo National Geografic

Stan Kuczaj expliquait :

« Quand un chimpanzé regarde un fruit avec gourmandise ou qu’un gorille à dos argent se bat la poitrine pour prévenir l’approche d’un autre mâle, il est difficile de ne pas reconnaître un peu de nous-mêmes dans ces comportements et même de ne pas imaginer ce que ces animaux peuvent penser. Nous ne sommes, après tout, que des grands singes comme eux, et leur intelligence apparaît souvent comme une version réduite – mais une version familière – de la nôtre ».

Pourtant, les dauphins sont vraiment différents de nous. Ils « voient » les choses avec leur sonar et ils le font avec une telle précision phénoménale qu’ils sont capables de distinguer à une centaine de mètres si un objet est fait de métal, de plastique ou de bois. Ils peuvent même écouter les clics écholocatoires des autres dauphins pour saisir l’image de ce qu’ils regardent. Contrairement aux primates, les dauphins ne respirent pas automatiquement, ils dorment avec seulement la moitié de leur cerveau alternativement et leurs yeux se meuvent indépendamment l’un de l’autre. Ils sont donc une sorte d’intelligence extraterrestre qui partage notre planète depuis toujours.

« Les dauphins sont extraordinairement bavards. Non seulement ils sifflent et cliquent, mais ils émettent aussi de forts paquets d’ondes sonores à large bande nommées « burst pulses » pour discipliner leurs jeunes ou chasser les requins. Les scientifiques qui écoutent cette multitude de sons se demandent depuis longtemps ce qu’ils pourraient signifier.

Assurément, une telle créature à grand cerveau et hautement très sociale ne gaspillerait pas toute cette énergie à babiller sous les vagues, à moins que les vocalisations n’aient un contenu significatif. Et pourtant, malgré un demi-siècle d’étude, personne ne peut dire encore quelles sont les unités fondamentales de la vocalisation des dauphins ou comment ces unités sont assemblées ».

Stan Kuczaj, qui a publié plus d’articles scientifiques sur la cognition des dauphins que quiconque dans le domaine, est malheureusement décédé en 2016, à l’âge de 65 ans. Ses recherches ont été reprises par le Dolphin Communication Project, mais d’une manière différente, stérile, sans doute sous l’influence du lobby des delphinariums qui ne veut rien laisser filtrer d’intéressant à ce propos. Son rêve ne sera donc sans doute pas réalisé par son « laboratoire » :

« Si nous pouvions trouver un modèle nous permettant de relier les vocalisations aux comportements, ce serait une affaire énorme », expliquait-il, « Mon travail avec les dauphins en exercice synchronisé pourrait être la Pierre de Rosette qui ouvre une porte sur la communication des dauphins » ajoutant tout de même :

« La sophistication des dauphins qui les rend si intéressants les rend aussi vraiment difficiles à étudier. »

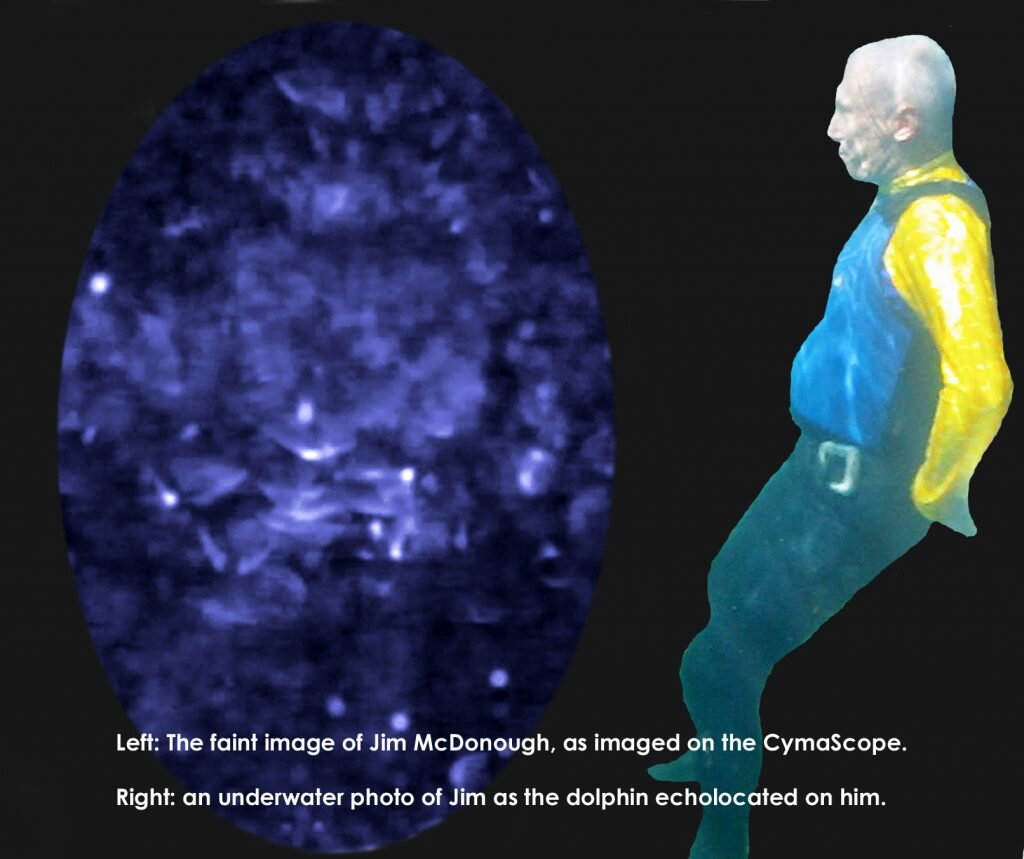

Le CymaScope de Jack Kassewitz et John Stuart Reid

Jack Kassewitz et John Stuart Reid ont monté le projet SpeakDolphin à Key Largo, une île au sud de la Floride. Selon eux, le Cymascope serait un outil puissant pour analyser les signaux sonores des cétacés.

« Lorsqu’un dauphin balaie un objet avec son faisceau sonore à haute fréquence, émis sous la forme de clics courts, chacun des clics capture une image fixe, comme le ferait un appareil photo » expliquent-ils.

Chaque clic de dauphin est une impulsion sonore que module la forme de l’objet. En d’autres termes, l’écho du son réfléchi contient une représentation semi holographique de cet objet. Une partie du son réfléchi est recueillie par la mâchoire inférieure du dauphin, sa mandibule, où il se déplace à travers des «cornes acoustiques» remplies de graisse jusqu’à l’oreille interne du dauphin pour y créer une représentation sono picturale.

Le mécanisme précis de la «lecture» de l’image sonore par les cochlées nous est encore inconnu.

L’hypothèse actuelle de l’équipe est que chaque écho de clic suscite l’apparition momentanée d’une image sur les membranes basilaires et tectoriales, de minces tissus situés au cœur de chaque cochlée. Des cils microscopiques connectés à la membrane tectoriale peuvent lire la forme de l’empreinte, créant un signal électrique composite représentant la forme de l’objet. Ce signal électrique se déplace vers le cerveau via le nerf cochléaire et se trouve interprété comme une image. (L’exemple nous montre un pot de fleurs.) Nous pensons que les dauphins disposent d’une perception stéréoscopique grâce à leur imagerie sonore. Puisque le dauphin émet de longs trains d’impulsions de clics, on pense qu’il a une persistance de la perception sono picturale, analogue à la lecture vidéo dans laquelle une série d’images immobiles finit par être vue comme des images animées.

Reid rentre dans les détails :

« La technique du CymaScope consiste à substituer la membrane tectoriale du dauphin par une membrane circulaire résistante à l’eau, et son cerveau par une autre membrane semblable à un gel et une caméra.

Nous pouvons enregistrer l’image sonore quand elle imprime une tension superficielle à l’eau, une technique que nous appelons «imagerie bio-cymatique», qui capture l’image avant qu’elle ne se disperse. Nous pensons que quelque chose de semblable se produit dans les cochlées du dauphin où l’image sonore, contenue dans l’impulsion du clic réfléchi, se déplace comme une onde acoustique de surface le long des membranes basilaires et tectoriales et imprime une impulsion dans une zone liée à la fréquence porteuse du clic.

Avec notre technique d’imagerie bio-cymatique, nous croyons voir une image similaire à celle que voit le dauphin lorsqu’il scanne un objet avec son. Dans l’image du pot de fleurs, on peut même voir la main de la personne qui le tient ! Les images sont plutôt floues à l’heure actuelle mais nous espérons améliorer la technique à l’avenir ».

Grâce à la technique d’imagerie bio-cymatique de Reid, Kassewitz, en collaboration avec le chercheur Christopher Brown de l’Université Centrale de Floride centrale, les scientifiques commence à développer un nouveau modèle de langage des dauphins qu’ils nomment « le langage exo-holographique sono pictural ( SPEL).

« Exo-holographique » signifie que le langage en images des dauphins se propage réellement autour de chaque individu du groupe chaque fois qu’il envoie ou qu’il reçoit des images sonores. John Stuart Reid a découvert qu’une toute petite partie du faisceau d’écholocation réfléchi par l’objet vers le dauphin contient toutes les données nécessaires pour recréer l’image en laboratoire et donc, postule-t-il, dans le cerveau du dauphin.

« Notre nouveau modèle de langage des dauphins est celui dans lequel les dauphins peuvent non seulement envoyer et recevoir des images d’objets autour d’eux mais peuvent créer des images sonores entièrement nouvelles simplement en imaginant ce qu’ils veulent communiquer. Il est peut-être difficile pour nous, en tant qu’êtres humains, de sortir de notre processus de pensée symbolique pour vraiment apprécier ce monde mental au sein duquel les pensées picturales plutôt que symboliques sont dominantes.

Nos préjugés personnels, nos croyances, nos idéologies et nos souvenirs pénètrent toute notre communication. Les dauphins semblent avoir fait l’économie d’un langage symbolique pour évoluer vers une forme de communication tout à fait en dehors du chemin choisi par l’humanité. Dans un sens, nous avons maintenant une «Pierre de Rosette» qui nous permettra de puiser dans leur monde d’une manière que nous n’aurions même pas pu concevoir ».

Le vieil adage, «une image vaut mille mots» prend soudainement une toute nouvelle signification.

Le C.H.A.T de Denise Herzing

Denise Herzing travaille depuis 25 ans sur la mise au point d’un ordinateur capable de traduire les sifflements des dauphins en sons humains. Bien qu’il reste encore très basique, il aurait repéré le mot dauphin pour « sargasse » au détour d’une conversation.

Caraïbes, fin août 2013.

« La biologiste états-unienne Denise Herzing a retrouvé le groupe de dauphins qu’elle suit tous les étés depuis 25 ans. Avec elle, Chat (pour Cetacean hearing and telemetry), un ordinateur spécialement conçu pour tenter de décrypter le langage de ces cétacés. En plein jeu, le traducteur s’active pour la première fois et reconnaît un son que la scientifique avait tenté d’enseigner à ses camarades à nageoires. En réponse, il transmet aux oreilles de la chercheuse la signification de ce qu’il a tout juste capté : elle entend alors sa propre voix enregistrée prononcer le mot « sargasse ». Un frisson la parcourt. Elle n’en croit pas ses oreilles et reste fascinée. Toutes ces années de travail enfin récompensées ?

À force de jouer avec cette troupe de mammifères marins, une relation particulière est née, et elle a pu s’essayer à leur apprendre un nouveau vocabulaire. Ainsi, le sifflement équivalent à « sargasse », une algue commune dans ces eaux, se distingue très nettement des sonorités habituellement usitées par les dauphins. Commenceraient-ils à s’approprier ce nouveau langage ?

La nouvelle semble exceptionnelle. Mais il est opportun de la tempérer malgré tout. D’abord parce qu’il n’y a eu qu’une seule occurrence, et que la répétition d’un phénomène constitue un paramètre indispensable en science pour affirmer qu’une observation n’est pas due au hasard. D’autre part car le sifflement émis diffère malgré tout de l’original : une structure identique, mais une fréquence plus élevée. Et malheureusement, la petite troupe ayant plié bagage plus tôt que les années précédentes, les recherches ont été écourtées l’an passé. Mais l’équipe du Wild Dolphin Project prépare déjà l’été prochain… »

Chat a été conçu pour la biologiste par Thad Starner, ingénieur au Georgia Institute of Technology et l’un des principaux inventeurs des fameuses Google Glass. Il repose sur l’utilisation d’algorithmes particuliers, capables d’analyser les sifflements émis par les dauphins et y extraire des phrasés dotés d’un sens que l’oreille humaine peut manquer. Non seulement il repère les indices sonores, mais il compte aussi leur fréquence d’apparition au sein des discussions.

En effet, la répétition de certaines structures constitue un élément clé du langage : un son émis aléatoirement sans intention de communiquer ne sera pas répété à l’identique, tandis qu’une unité d’information se retrouvera plus ou moins souvent, selon son importance. De la même façon que nous ne nous raclons pas la gorge aussi souvent que nous prononçons le verbe « être » ou que nous employons l’article « je ». De cette façon, les scientifiques espèrent progressivement discerner les éléments les plus importants du langage animal et ainsi tenter de le percer progressivement.

Les cétacés ont acquis la réputation d’échanger à travers un vaste panel de sons, cachant potentiellement un langage complexe, qui coïnciderait bien avec leurs performances cognitives. Lors de l’été dernier, les algorithmes de Chat ont semble-t-il décelé 8 différents composants structuraux du discours des dauphins à partir d’un échantillon de 73 sifflements. Une collection qu’ils espèrent compléter dans les prochains mois, lors de leurs prochaines plongées avec les dauphins. Bien que le travail soit encore très préliminaire, ils ont associé certaines de ces unités langagières à l’interaction entre la mère et son petit ».

Un langage à jamais inaccessible ?

«Nous autres primates, nous traitons l’information visuelle à l’arrière de notre cerveau, dans le lobe occipital, tandis que le langage et l’audition sont traités dans les lobes temporaux, situés sur les côtés du cerveau » explique la neurobiologiste Lori Marino.

« Les dauphins traitent les informations visuelles et auditives mêlées dans différentes parties de leur néocortex, et les chemins que l’information emprunte pour entrer et sortir du cortex sont nettement différents. Les dauphins ont également un système paralimbique extrêmement développé, conçu pour le traitement des émotions. Il semble que ces structures neuronales soient essentielles aux liens sociaux et émotionnels extraordinairement intenses qui existent au sein des communautés de dauphins ».

Ils vivent dans un monde acoustique, ils disposent de structures cérébrales que nous n’avons pas pour les percevoir et d’autres qui développent à l’infini leur empathie, même à l’égard d’autres espèces. En termes d’harmonie sociale, les dauphins sont nos maîtres. Ils ne se tuent pas entre eux et ne se font pas la guerre.

Pourrons-nous jamais les comprendre, sans les outils neurobiologiques nécessaires à cette tâche ? La technologie le permettra peut-être un jour. Mais jamais nous ne pourrons partager l’univers intérieur d’un être qui nage dans un monde en apesanteur et voit les choses comme aux rayons X.

« Ce que nous ne connaissons pas, c’est la nature fondamentale de la communication chez les dauphins.

Est-elle dimensionnelle, fonctionne-t-elle par catégories ou est-ce une combinaison des deux ? Et nous ne savons pas non plus si les dauphins en combinent les composants d’une manière étrangère à notre expérience et donc invisible pour nous. Les sifflements ont été échantillonnés, mis en statistiques et analysés ensuite afin de déterminer si certains types de sifflement pouvaient être prédits à partir du même son ou d’un autre type de sifflements. Les résultats montrent que les répertoires sifflés des dauphins contiennent une structure interne d’ordre supérieur, une complexité organisationnelle. Cela laisse à penser que leur langage sifflé contient des éléments vaguement analogues à la grammaire ou à la syntaxe du langage humain ».

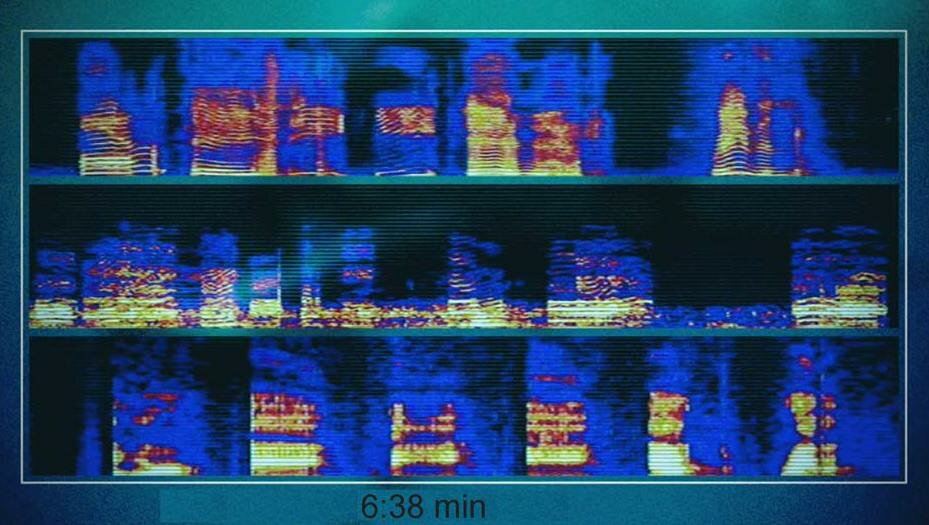

En disant ces mots, Denise Herzing nous montre deux spectogrammes de deux conversations comparées.

D’un côté, les mots parlés du langage humain et de l’autre, les sons pulsés produits par les dauphins.

Qui pourrait voir la différence ?

D’après l’article de Nat Geo

Dauphin : cerveau, conscience et monde mental

Décoder le langage des dauphins : sommes-nous assez intelligents ?