Le Yushin Maru et le Kyo Maru No.1 , les navires baleiniers de la flotte japonaise, chargent les cadavres sur le Nisshin Maru, le bateau usine en 2005. Photo Greenpeace

Comment meurent les baleines ?

L’extrême degré de cruauté inhérente à la chasse à la baleine a été longtemps reconnu comme l’un des arguments les plus puissants contre la poursuite de ces massacres abjects. Même en ces temps de technologie intelligente, le temps que met une baleine harponnée à mourir peut encore varier de quelques longues minutes à plus d’une heure.

Il est difficile d’imaginer la douleur et la peur ressenties par un cétacé, au sens tactile si fin, lorsqu’un missile explose au fond de sa chair et l’attache à une corde qui l’empêche de fuir. D’autres méthodes, y compris les fusils ou les harpons artisanaux lancés à la main, ne valent guère mieux et beaucoup engendrent des souffrances encore bien pires et plus longues.

Sans surprise, au regard des normes strictes établies dans la plupart des pays pour l’abattage des animaux domestiques, les experts scientifiques ont unanimement conclu que «les normes de bien-être actuellement suivies lors des opérations de chasse à la baleine en cours sont bien en deçà de celles requises dans d’autres secteurs où les animaux sont abattus commercialement ou tués pour des fins de recherche scientifique. Elles ne seraient d’ailleurs pas tolérés dans ces secteurs ».

La terrifiante réalité est que dans certains cas, même si nous ne pouvons pas être certains, des baleines sont hissées sur le pont et découpées à la scie quand elles respirent encore. Mais elles ne crient pas.

Et c’est heureux pour leurs assassins.

Dossier complet sur le site de la WDC

2012

Comment tuer les baleines sans douleur ?

Un document de la Humane Society International résume l’action positive de la Commission Baleinière Internationale quant à la préservation des grands cétacés et note à ce propos qu’il existe en son sein des groupes de travail chargés de diminuer la souffrances des baleines lors des chasses :

La CBI continue de tenter d’apporter une réponse à la cruauté inhérente à la chasse à la baleine mais davantage doit être fait. Même le baleinier le plus expérimenté ne peut garantir qu’un tir au harpon résultera en la mort immédiate de l’animal et la marge d’erreur reste élevée. Les baleiniers doivent tirer un harpon explosif depuis un bateau en mouvement sur un animal en mouvement qui risque de ne faire surface moins de 5 secondes, et parfois dans de mauvaises conditions météorologiques. Le résultat est souvent un tir qui blesse mais ne tue pas l’animal.

60% des petits rorquals ne meurent pas directement dans les opérations de chasse japonaises autorisées par un permis spécial. L’utilisation d’armes conçues pour tuer les petits rorquals sur des espèces plus grandes, comme les rorquals communs, résulte bien évidemment en une mort encore plus lente.

Ces «mises à mort» prolongées défient les normes internationales d’abattage humain, telles que celles recommandées par l’Organisation mondiale de la santé animale.

Aujourd’hui, aucun pays ne permettrait aux animaux de ferme d’être abattus par le biais d’une méthode impliquant très fréquemment une souffrance prolongée.

Cependant les baleines, également tuées pour la vente commerciale et la consommation humaine, passent à travers les «mailles du filet» du respect du bien-être animal, car ce sont des animaux sauvages. Les cas où les baleines blessées s’échappent demeurent une réalité fréquente dans les opérations de chasse à la baleine modernes».

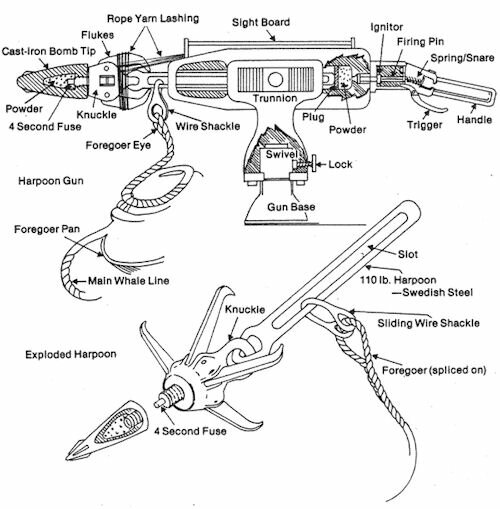

Harpon non explosé

Il est temps de rappeler, comme le fait la Whales and Dolphins Conservation, que le massacre des cétacés, pour quelque raison que ce soit et de quelque manière que ce soit, est contraire à l’éthique la plus fondamentale. Il s’agit là de personnes à part entière, dotées de conscience de soi et de cultures sociales sophistiquées élaborées, qui doivent être traitées comme telles, même s’il est évident que les tortures imposées aux animaux d’élevage par l’Industrie de la Viande exige également une remise en question radicale.

La question n’est donc pas : «Comment tuer les baleines sans douleur» mais bien : «Comment mettre fin à ce massacre insensé une bonne fois pour toutes ! »

Merci de signer encore et encore la déclaration Cetacean Rights

Baleine de Minke en Norvège

La cruauté des chasses baleinières

Texte soumis à la CBI par la WDC

L’objection fondamentale qu’oppose la WDC à la chasse à la baleine, c’est la cruauté inhérente aux pratiques modernes de mise à mort des grands cétacés.

Cette chasse commerciale n’est que trop souvent envisagée sous l’angle d’une «querelle de chiffres» à propos des espèces menacées, qui pourraient disparaître complètement sous l’impact de prises excessives ou ne jamais retrouver leur niveau de population normale d’avant les grandes chasses commerciales. Toutefois, indépendamment de l’état de conservation de l’espèce à laquelle elle appartient, la souffrance individuelle de chaque baleine traquée par les baleiniers constitue un problème majeur.

Tuer une baleine n’est pas simple. Il s’agit de poursuivre longuement puis d’atteindre une cible mobile à partir d’une plate-forme soumise aux mouvements des vagues. Dans ces conditions, la WDC estime que la chasse à la baleine ne peut jamais être réalisée d’une façon humaine et qu’elle devrait cesser immédiatement pour de stricts raisons de «bien-être» animal.

La durée de la mise à mort

Les nations baleinières répugnent à fournir toutes les données dont elles disposent sur le temps qu’une baleine chassée prend à mourir ou sur la façon dont une baleine gravement blessée par un harpon ou tirée au fusil peut s’échapper avant d’être hissée à bord.

Cette réticence à coopérer en fournissant ces informations indique que l’industrie baleinière a sans doute des choses à cacher. L’ensemble de ces données révéleraient en effet le sort terrible qu’endurent ces «outliers», c’est-à-dire les baleines qui mettent le plus de temps à mourir. Au lieu de cela, «les durées de mises à mort » sont fournies sous forme de moyennes, ce qui permet ainsi de masquer les détails de l’agonie des baleines soumise aux souffrances les plus longues et à l’industrie baleinière de se mettre à l’abri des critiques bien documentées.

A partir du nombre limitée d’informations qui ont été fournies à la Commission baleinière internationale (CBI), il apparaît évident que la durée moyenne d’une mise à mort pour les baleines tués durant les chasses commerciales et prétendument «scientifiques» dépasse largement les deux minutes.

En ce qui concerne les cétacés tués lors des chasses aborigènes dites «de subsistance», le temps moyen nécessaire pour venir à bout de la victime est le plus souvent bien plus long.

Les baleines sont longues à mourir…

Baleines blessées puis perdues

On sait très peu sur les baleines gravement blessées par un harpon ou par des coups de fusil, mais qui parviennent à s’échapper. On les classe dans la catégorie des «cétacés frappés et perdus » (Struck and lost whales).

Il est difficile d’imaginer que quelque nation que ce soit tolérerait un pourcentage aussi élevé d’animaux d’abattoirs «frappés puis perdus» qui s’enfuiraient vers un destin inconnu. Pourtant, les cétacés blessées qui s’échappent constituent une caractéristique permanente de toutes les opérations de chasse à la baleine ou au dauphin.

Par exemple, lors des chasses au narval menées au Groenland, on compte en moyenne que 42% des animaux blessés ont pu s’enfuir selon les statistiques récoltées entre 1954 et 1998.

Pour aller où ?

Ces mammifères marins peuvent soit mourir lentement, soit survivre avec des blessures douloureuses ou invalidantes et les infections associées. L’ampleur des problèmes de souffrance animale liés à ces prises «frappées et perdues » ne devrait pas être sous-estimée.

Une boucherie plus ou moins précise

Les méthodes d’abattage et leur précision

De retour de mission en 1978, Sir Sydney Frost a conclu son rapport pour le gouvernement australien sur les abattages sans cruauté durant les chasses à la baleine par ces mots :

«Il existe une différence significative entre les méthodes utilisées pour le massacre des cétacés et les pratiques humaines requises par la loi pour l’abattage des bovins, ovins et porcs. Dans la plupart des abattoirs, l’animal est étourdi instantanément et tué aussitôt en état d’inconscience».

Près de trente ans plus tard, peu des choses ont changé.

Les baleines ne sont pas étourdies efficacement avant qu’une méthode d’abattage ne leur soit infligée et ne bénéficient pas d’une mort mise à mort humaine lorsqu’elles sont frappées par un harpon ou abattues à coups de fusil.

L’existence même et l’utilisation fréquente de méthodes d’abattage dites «secondaires» durant toutes les opérations de chasse à la baleine témoigne de la difficulté de tuer de manière précise et immédiatement efficace un cétacé en mer à l’aide d’un harpon ou d’un fusil.

Tuer des baleines avec des armes de faible puissance

Ces dernières années, le nombre et l’éventail des espèces tuées au cours de ce qu’on appelle «la chasse à la baleine scientifique » a considérablement augmenté, mais aucun effort n’a été fait pour adapter les armes utilisées aux différentes tailles des espèces actuelles traquées.

Si l’on se réfère aux taux officiellement déclarés d’abattages instantanés des petits rorquals tués lors des chasses précédente japonaise en Antarctique, nombreuses sont les 510 à 529 baleines de Minke qui peuvent s’attendre à ne pas mourir sur le coup lors les chasses japonaises nouvellement élargies dans l’Antarctique (JARPA II).

Une étude de cas présentée en 2006 à la CBI (Atelier « Méthodes de mises à mort ») qui se fondait sur des données provenant des chasses japonaises « scientifiques » précédentes soulevait déjà des questions quant à l’abattage des rorquals communs, qui sont les plus grands cétacés actuellement massacrés lors d’opérations baleinières. Les rorquals communs font partie de la deuxième plus grande espèce de cétacé au monde, après la baleine bleue. Ils sont connus pour nager vite, ce qui accroît encore la difficulté de les atteindre avec précision et sont 12 fois plus lourds que le petit rorqual, la proie la plus courante du « Programme de recherche japonais en Antarctique » (JARPA).

L’étude de cas signale que :

– les spécificités du harpon et de la grenade, en plus de la charge explosive de penthrite, peuvent avoir une incidence sur l’efficacité du tir (tels que le diamètre de harpon, sa masse et sa vélocité , qui détermine la pénétration de l’arme dans la chair).

– même si le Japon ait peut-être augmenté la charge de penthrite dans ses harpons explosifs pour tuer des rorquals communs, des harpons de 90 mm étaient toujours utilisés sur de grandes espèces lors des chasses commerciales avant le moratoire.

Mais il reste difficile de savoir si le Japon utilise ces nouveaux harpons et ces canons plus puissants pour tuer des rorquals communs et d’autres espèces de grande taille, ou si elle continue à utiliser des harpons plus petits destinés aux espèces de taille nettement moindre.

La taille n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Les caractéristiques propres aux cétacés traqués, tels que l’épaisseur de leur graisse, l’anatomie du crâne, etc., peuvent influencer l’efficacité d’une arme particulière. Les questions relatives aux souffrances infligées et à la cruauté de l’abattage devraient constituer la préoccupation primordiale dans toute proposition visant à tuer des baleines à des fins scientifiques.

La Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine (le traité qui régit la chasse à la baleine et en vertu duquel la CBI a été créée) habilite la CBI à adopter des règlements en ce qui concerne les armes utilisées pendant les activités de chasse.

Il convient ensuite de recommander qu’une attention urgente soit accordée à l’utilisation cruelle d’armes à faible puissance lors de la mise à mort des baleines de grande taille au cours de ces «chasses scientifiques».

La pseudo-chasse scientifique

Quand peut-on dire qu’une baleine est morte ?

Une question que la CBI a du étudier durant un certain temps mais qui reste non résolue, est la question des indicateurs appropriés permettant de déterminer qu’une baleine est devenue insensible à la douleur et qu’elle a cessé de vivre. Les baleines se sont adaptées pour retenir leur souffle longtemps, de sorte que les indicateurs normaux applicables à la détermination du niveau de conscience et de vitalité d’un mammifère terrestre, ne peuvent pas s’appliquer de la même manière quand il s’agit de grands cétacés. Les critères actuellement utilisés par la CBI (et les baleiniers) pour décider qu’une baleine est morte sont :

– le relâchement de la mâchoire inférieure,

– l’absence d’agitation des nageoires,

– le fait de sombrer sans mouvement actif.

La communauté scientifique est interpellée par le fait que ces critères sont insuffisants pour déterminer tant le niveau de conscience des baleines hissées à bord que leur état de mort clinique.

En attendant que des méthodes fiables et objectives soient développées pour estimer qu’une baleine est morte ou non, il est difficile de valider les données relatives au «temps d’agonie » fournies par les nations baleinières. Par conséquent, la véritable ampleur des problèmes de «bien-être animal » associés aux chasse à la baleine est sans doute largement sous-estimée.

Insistons sur le fait que les chasses aux petits cétacés (dauphins, globicéphales, bélugas, etc.) ne font pas l’objet de débats importants au sein de la CBI, ce que regrette la Belgique dans ce document :

Small cetaceans at the IWC

Aucune règlementation n’existe en tous cas pour « diminuer leurs souffrances ».

La souffrance des baleines est interminable. Mais elles ne peuvent pas le crier.

23 novembre 2009

La chasse la plus cruelle au monde

«Un rapport sur l’analyse scientifique effectuée sur un reportage vidéo a permis de dévoiler un peu plus la cruauté des méthodes japonaises de chasse à la baleine.

Ce rapport est co-signé par Russell Leaper, Vassili Papastavrou d’IFAW (Fonds international pour la protection des animaux), et Nick Gales, conseiller scientifique auprès du gouvernement australien.

Ce rapport donne des preuves scientifiques patentes qui contredisent le message scandé par le Japon depuis des années et qui affirme que ses méthodes de chasse à la baleine sont humaines.

Ian Campbell, Ministre australien de l’Environnement et du Patrimoine, a fait la publicité de ce document lors d’une réunion de la CBI, un 17 juin, en déclarant qu’il « recommandait ce rapport à toute personne souhaitant avoir une connaissance approfondie des méthodes d’abattage utilisée par le Japon au nom de la science. Il est en effet assez dérangeant. »

Ce rapport a constaté que la vidéo montre que :

– plus de 80% des baleines ne sont pas tuées instantanément après avoir été harponnées.

Selon le rapport, cela est dû au manque de compétence des harponneurs qui n’arrivent pas à toucher la zone située près du cerveau de la baleine.

– Une fois harponnées, les baleines sont souvent encore vivantes au moment où elles sont treuillées sur le navire, le harpon fiché dans la chair provoquant des souffrances extrêmes.

– Bien souvent, les baleines qui sont treuillées vivantes ne meurent pas des coups du harpon, mais elles meurent d’étouffement car l’évent qui leur permet de respirer est maintenu sous l’eau par l’opération de halage.

– Les baleines qui ne sont pas tuées instantanément par le harpon peuvent se débattre de 10 à 35 minutes avant de mourir, et elles montrent des signes évidents de souffrance pendant cette période.

On verra ainsi en image comment une mère et son bébé sont hissées vivantes, sanglantes, palpitantes d’une douleur atroce, dans les cales d’un baleinier tristement célèbre, où leur mise à mort finale sera pire encore ce que l’on peut imaginer.

Article daté d’août 2016 remis à jour en mars 2018

Hunted Dead or ‘Still’ Alive

Lire aussi

De l’hypocrisie et de la chasse à la baleine

Un texte de Peter Singer auteur du livre « Animal Liberation »